Hochspannungs-Abzweigern sind kritische Schutzvorrichtungen in industriellen elektrischen Systemen. Sie werden normalerweise sowohl im Innen- als auch im Außeneinsatz an Arbeitsplätzen installiert und sind während des langfristigen Betriebs verschiedenen Korrosionsfaktoren ausgesetzt. Dieses Papier analysiert Korrosionsschutztechnologien für Hochspannungs-Abzweiger basierend auf natürlichen Umweltbedingungen, interner Strukturdesigns und Schutzschichtstrategien, um den stabilen und zuverlässigen Betrieb relevanter Unternehmen zu unterstützen.

1. Forschungshintergrund

Hochspannungs-Abzweiger dienen als wesentliche Schutzelemente in den elektrischen Systemen von Unternehmen. Aufgrund ihrer typischen Verwendung in Innen- und Außenumgebungen sind sie über längere Zeiträume hinweg ständig verschiedenen korrosiven Einflüssen ausgesetzt. Dieses Papier untersucht Korrosionsschutztechniken, indem es drei Schlüsselaspekte betrachtet: natürliche Umwelt, interne Konstruktion und Schutzschichten—und bietet praktische Anleitungen zur Verbesserung der Gerätezuverlässigkeit und Unterstützung nachhaltiger industrieller Betriebe.

Korrosionsfaktoren, die Hochspannungs-Abzweiger beeinflussen

(1) Natürliche Umweltfaktoren

Da Hochspannungs-Abzweiger eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung eines stabilen Stromnetzbetriebs spielen, haben sie strenge Umweltanforderungen. Sie werden in der Regel an Orten installiert, an denen:

In vielen Industrieanwendungen mit hohen Umgebungstemperaturen werden Abzweiger oft im Freien platziert. Da die meisten Abzweigerkomponenten metallisch sind, beschleunigt die langfristige Exposition gegenüber hoher Luftfeuchtigkeit und Temperatur die Oxidationsreaktionen zwischen Metalloberflächen und atmosphärischer Feuchtigkeit. Dies führt im Laufe der Zeit zu einer Leistungsabnahme. In Regionen mit großen täglichen Temperaturschwankungen verstärkt sich die Kondensation auf Metallflächen erheblich, was die Korrosion verschlimmert.

Darüber hinaus intensivieren in Industriegebieten, in denen Kohleverfeuerung oder chemische Prozesse Schadstoffe (z.B. SO₂, NOₓ, Chloride) freisetzen, die atmosphärische Verschmutzung die Korrosion metallischer Strukturen. Unternehmen sollten entsprechend den lokalen Umweltbedingungen geeignete Korrosionsschutzschichten auswählen oder planmäßige Komponentenerneuerungen durchführen.

(2) Komponentenstrukturfaktoren

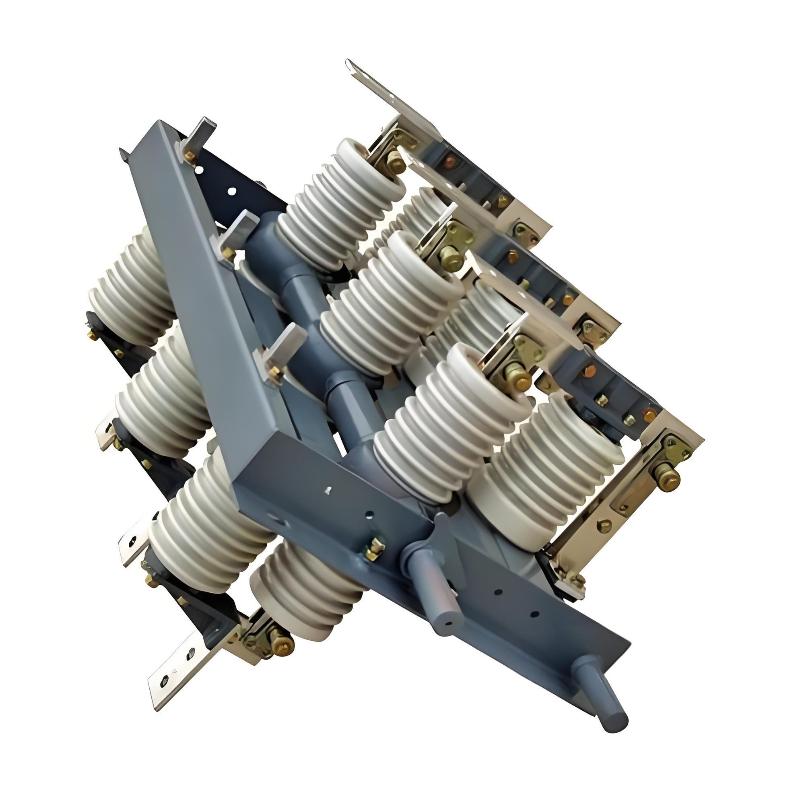

Ein Hochspannungs-Abzweiger besteht in der Regel aus einer Basisversammlung, leitfähigen Teilen, isolierenden Komponenten und Bedienungs-/Übertragungsmechanismen. Ein schlechtes Strukturdesign oder eine unzureichende Installation können Lücken oder tote Zonen schaffen, in denen Staub, Feuchtigkeit und korrosive Partikel ansammeln—was letztendlich zu Rostbildung in kritischen Bereichen führt.

Während des Betriebs sind Kontaktplatten—entscheidende Schnittstellen, die verschiedene leitfähige Elemente verbinden—besonders anfällig. Wenn unterschiedliche Metalle wie Kupfer, Aluminium und Stahl unter Last in Kontakt kommen, tritt galvanische (elektrochemische) Korrosion auf. Dies erhöht den Kontaktwiderstand, generiert lokale Erwärmung und beschleunigt den Verschleiß der Übertragungs- und Bedienungsmechanismen.

Daher müssen bei Beschaffung und Wartung das Personal Maße und elektrische Parameter genau überprüfen, Testläufe durchführen, um die strukturelle Integrität zu bewerten, und Abzweiger mit robustem, korrosionsbeständigem Design priorisieren.

2. Korrosionsschutzstrategien für Hochspannungs-Abzweiger

2.1 Isolatorbruch-Erkennung

Isolatorausfälle stellen ernsthafte Risiken für elektrische Systeme dar. Porzellanvasen-Isolatoren, die über lange Zeiträume hinweg Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, können Korrosion und Alterung erfahren. Da sie wichtige mechanische Unterstützung und elektrische Isolation zwischen leitfähigen und Übertragungsteilen bieten, kann jeder Bruch Kurzschlüsse, Stromausfälle oder sogar Sicherheitsrisiken auslösen.

Ultraschallprüfung ist ein weit verbreitetes Verfahren zur Erkennung von Isolatormängeln. So treten beispielsweise in postenförmigen Porzellanvasen-Isolatoren häufig Brüche 10–20 mm unterhalb des Gusseisenflansches auf. Prüfer sollten Ultraschallsonden (≤5 mm Durchmesser) am Flansch und an angrenzenden zylindrischen Oberflächen verwenden, wobei die Sondenkrümmung dem Isolatorprofil angepasst wird. Durch die Kombination von K-Werten geneigter Sonden mit Messungen des Abstands zwischen Flansch und Zylinder sowie der Analyse der Kriechwellenausbreitung können Mikrorisse präzise identifiziert werden. Früherkennung ermöglicht zeitnahe Ersatzmaßnahmen mittels Luftarbeitsplattformen, um den ununterbrochenen Betrieb des Abzweigers sicherzustellen.

2.2 Austausch von aluminiumbasierten Hauptkomponenten

Gängige Materialien für Abzweigerkörper sind Aluminium, Stahl und Kupfer, jeweils mit unterschiedlichen Korrosionsbeständigkeitseigenschaften (siehe Tabelle 1). Aluminium zeigt eine ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit und thermische Stabilität. Bei Raumtemperatur bildet es durch die Reaktion:

4Al + 3O₂ → 2Al₂O₃

Diese Al₂O₃-Schicht (typischerweise 0,010–0,015 μm dick) schützt das darunterliegende Metall effektiv vor atmosphärischer und thermischer Korrosion. Jede Restfeuchtigkeitsempfindlichkeit kann durch hydrophobe Oberflächenbeschichtungen gemindert werden.

Bei ersten Anzeichen von Rost sollten bei zulässiger elektrischer Leistung Hauptstrukturkomponenten ersetzt werden. In Umgebungen mit hohen Schwefel/Chlorid-Emissionen (z.B. Kraftwerke) erfordert die multifaktorielle Korrosion durch Feuchtigkeit und Rauchgasen den Einsatz fortschrittlicher Legierungen—wie Aluminium-Kupfer oder Aluminium-Zink—als optimale Materialwahl für kritische Teile.

2.3 Vergalvanisierung von Stahlkomponenten

Konventionelle Lackbeschichtungen bieten unzureichenden Schutz gegen aggressive industrielle Schadstoffe wie SO₂ und Chlor. Daher ist die heiße Tauch- oder Elektrovergalvanisierung eine primäre Korrosionsminderungstechnik für Stahlteile in Abzweigern.

Zink ist kosteneffektiv, bietet ausgezeichneten kathodischen (opfernden) Schutz und bildet eine langlebige korrosionsbeständige Schicht. Der Verzinkungsprozess umfasst:

Oberflächenvorbereitung: Schleifen oder Polieren, um Bohrungen und Rost zu entfernen.

Entfetten: Alkalische Reinigung mit NaOH und Na₂CO₃, gefolgt von gründlichem Spülen mit heißem Wasser.

Ätzen: Eintauchen in eine saure Lösung für starke Ätzung, dann Spülen mit Wasser und Trocknen.

Galvanisieren: Verwendung eines neutralen Zinkbades auf Basis von Kaliumchlorid (mit Hellebringern und Weichmachern) bei 25–35 °C, unterstützt durch Kompressionsluftagitation; Galvanisierdauer ≤ 30 Minuten.

Passivieren: Eintauchen des verzinkten Teils in eine Raumtemperaturlösung von etwa 8–10 g/L Schwefelsäure und 200 g/L Chromsäuredipotassium, um eine dichte Chromatwandlungsschicht zu bilden.

Endreinigung & -trocknung: Ultraschallunterstütztes Spülen, gefolgt von Heißlufttrocknung.

Für die fortlaufende Wartung sollten Techniker vorgefertigte Ersatzteile-Sätze verwenden, Molybdänsulfid (MoS₂)-basierte Schmierstoffe an den Getriebe- und Betriebseinrichtungen anwenden, Grundlager schmieren und Kontaktabstände in leitfähigen Anordnungen versiegeln – dadurch wird die Gesamtkorrosionsbeständigkeit durch regelmäßige Inspektion und Pflege verbessert.

3. Schlussfolgerung

Hochspannungsabsteller sind unerlässlich in den elektrischen Systemen von Stromversorgungsunternehmen, um die zuverlässige Funktion von Isolatoren und anderen kritischen Komponenten sicherzustellen. Allerdings macht langfristige Exposition an harschen natürlichen Umgebungen und suboptimale Strukturentwürfe sie anfällig für Korrosion. Um dies zu adressieren, präsentiert dieser Artikel eine umfassende Analyse von Korrosionsschutzmaßnahmen – einschließlich der Detektion von Isolatorbrüchen, strategischer Materialersatz (z.B. Aluminiumlegierungen) und fortschrittlicher Metallschutztechniken wie Verzinken. Diese Strategien erhöhen gemeinsam die Haltbarkeit, Sicherheit und den Betriebslebenszyklus von Hochspannungsabstellern in anspruchsvollen industriellen Anwendungen.