1 Резистивный сверхпроводящий ограничитель тока короткого замыкания

1.1 Принцип работы

По мере расширения масштабов электрических сетей, кратковременная мощность отечественных энергетических систем быстро увеличивается, что создает значительные вызовы для строительства и эксплуатации сетей. Для решения проблемы избыточных токов короткого замыкания сверхпроводящие ограничители тока короткого замыкания (SFCL) на основе принципов сверхпроводимости привлекают все больше внимания. В зависимости от их демпфирующих характеристик при переходе в состояние высокого сопротивления SFCL можно разделить на резистивные и индуктивные типы.

Среди них резистивный сверхпроводящий ограничитель тока отличается простой конструкцией, компактными размерами и небольшим весом, а также ясным принципом работы. Когда он переходит в состояние высокого сопротивления, его ограничивающее сопротивление резко возрастает, обеспечивая мощную способность подавления токов короткого замыкания. Кроме того, мощность устройства может быть гибко настроена путем последовательного или параллельного соединения сверхпроводников. В последние годы достигнуты прорывы в материалах для сверхпроводимости при комнатной температуре, что заставляет как академические круги, так и промышленность широко рассматривать резистивные SFCL как основное направление развития в будущем.

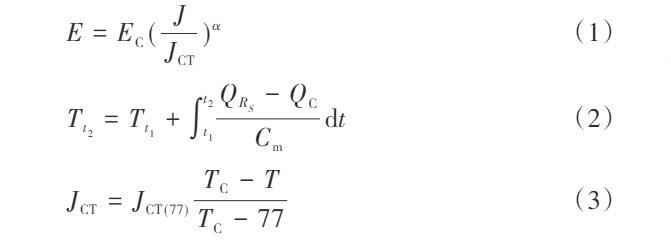

Критический ток, критическое магнитное поле и критическая температура являются ключевыми физическими параметрами, определяющими, находится ли сверхпроводник в состоянии сверхпроводимости. Когда любой из этих параметров превышает свое критическое значение, сверхпроводник переходит из состояния сверхпроводимости в состояние квазиравновесия. Процесс квазиравновесия состоит из двух стадий: сначала состояние потока, затем нормальное резистивное состояние. Когда плотность тока через сверхпроводник превышает его критическую плотность тока, сверхпроводник переходит в состояние потока.

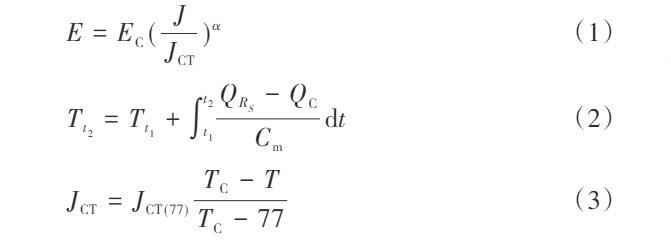

Где: E - напряженность электрического поля; EC - критическая напряженность электрического поля; J - плотность тока; JCT - критическая плотность тока; α - постоянная; Tt1 и Tt2 - температуры сверхпроводника в моменты времени t1 и t2 соответственно; QRS - тепло, выделяемое сопротивлением Rs от t1 до t2; QC - тепло, обмениваемое между сверхпроводником и окружающей средой в интервале времени t1–t2; Cm - удельная теплота сверхпроводника; JCT(77) - критическая плотность тока при 77 К (77 К - температура жидкого азота); TC - критическая температура; T - температура сверхпроводника.

Согласно уравнению (1), когда плотность тока J увеличивается, напряженность электрического поля E сверхпроводника быстро возрастает, что приводит к увеличению его сопротивления. Увеличенное сопротивление усиливает тепловой эффект, и, как показано в уравнении (2), температура сверхпроводника повышается соответственно.

Из уравнения (3) известно, что повышение температуры снижает критическую плотность тока, что еще больше увеличивает напряженность электрического поля E, вызывая непрерывное увеличение сопротивления сверхпроводника. По мере увеличения сопротивления тепло, выделяемое сверхпроводником, постепенно уравновешивается с теплом, рассеиваемым в окружающую среду, и температура стабилизируется, в конечном итоге достигая состояния постоянного сопротивления.

1.2 Применение R-SFCL в гибких DC-системах

В гибких системах передачи постоянного тока, постоянный ток не имеет естественных пересечений нуля. Когда происходит короткое замыкание, ток короткого замыкания быстро возрастает, представляя серьезную угрозу для электрооборудования в системе. Для обеспечения надежности системы, необходимо быстро изолировать линию с неисправностью. В настоящее время, выключатели постоянного тока еще не полностью соответствуют требованиям практического применения.

При возникновении неисправности на стороне постоянного тока обычно срабатывают выключатели на стороне переменного тока, но это неизбежно приводит к остановке преобразовательной станции, и силовые электронные устройства могут быть повреждены из-за перегрузки током в этот период. Защита постоянного тока должна завершить весь цикл защиты в течение нескольких миллисекунд, тогда как самое быстрое время срабатывания выключателей переменного тока обычно составляет 50 мс, что делает их неэффективными для защиты силовых электронных устройств в системе.

Современные технологии позволяют R-SFCL достигать нормального резистивного состояния примерно за 3 мс. Резистивный сверхпроводящий ограничитель тока переходит в режим ограничения тока намного быстрее, чем работает реле защиты, и достигает состояния высокого сопротивления до устранения неисправности, что эффективно снижает ток короткого замыкания.

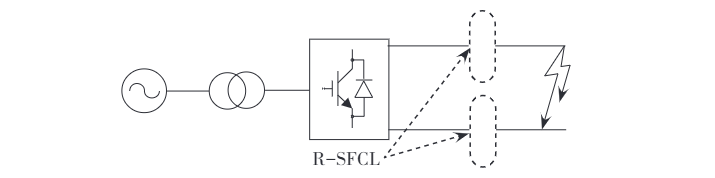

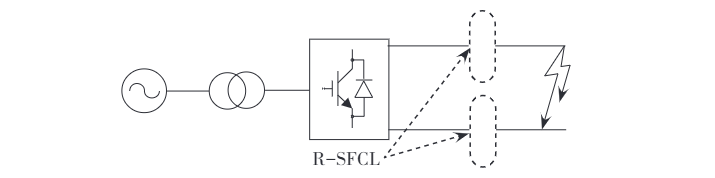

2 Характеристики неисправностей постоянного тока в гибких DC-системах

Местоположение точки неисправности влияет только на импеданс системы, но не на путь тока или фундаментальные характеристики короткого замыкания. Для удобства моделирования неисправность размещается в середине линии постоянного тока и предполагается, что это металлическое короткое замыкание. Создаются модели двухконечной гибкой DC-системы и R-SFCL с помощью PSCAD/EMTDC, с номинальным напряжением ±110 кВ и номинальной мощностью 75 МВт. Место установки R-SFCL показано на рисунке 1.

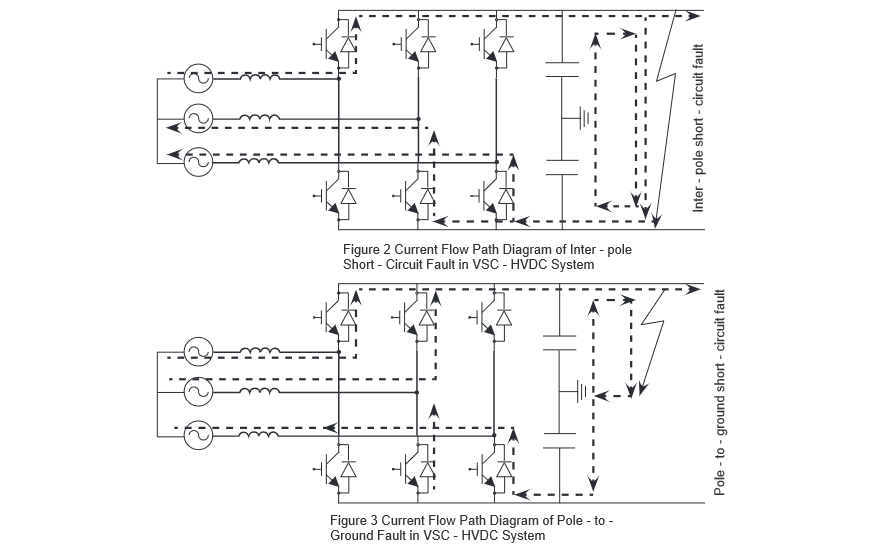

При возникновении короткого замыкания постоянного тока, IGBT обнаруживает неисправность и немедленно блокируется с помощью функции блокировки при обнаружении тока неисправности. Однако диоды, подключенные параллельно с IGBT, и линии передачи образуют неконтролируемую мостовую выпрямительную схему, позволяющую продолжать коммутацию даже после блокировки IGBT. Короткое замыкание между полюсами постоянного тока можно разделить на три этапа: на первом этапе, сразу после неисправности, конденсатор на стороне постоянного тока быстро разряжается, и ток постоянного тока достигает своего пикового значения в течение нескольких миллисекунд.

На втором этапе, после того как напряжение конденсатора падает до нуля, ток, проходящий через диоды, может достигать более десятикратного значения их номинального тока, что делает силовые электронные устройства очень уязвимыми к повреждению. На третьем этапе, когда ток короткого замыкания постоянного тока уменьшается ниже тока сети переменного тока, сеть переменного тока начинает подавать ток короткого замыкания в точку неисправности постоянного тока. Короткое замыкание на землю постоянного тока не имеет второго этапа; в остальном его характеристики схожи с характеристиками короткого замыкания между полюсами.

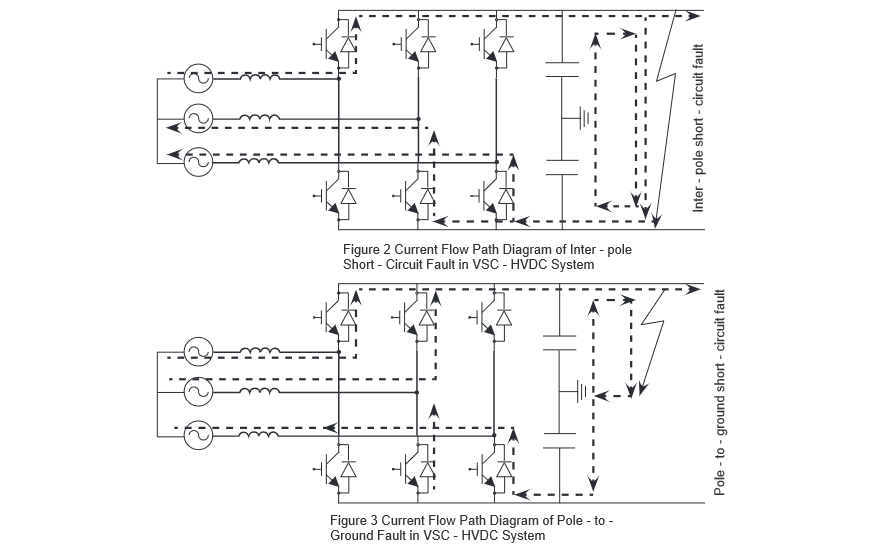

Во время подачи тока переменного тока, ток через диоды составляет примерно десятькратное значение их номинального тока. Пути тока для этих двух типов короткого замыкания постоянного тока в гибкой DC-системе показаны на рисунке 2 и рисунке 3 соответственно. Установка R-SFCL вдоль пути тока неисправности может быстро увеличить сопротивление контура короткого замыкания, предоставляя больше времени для устранения неисправности и снижая требования к времени отключения и прерывающей способности выключателей постоянного тока.

3 Анализ моделирования

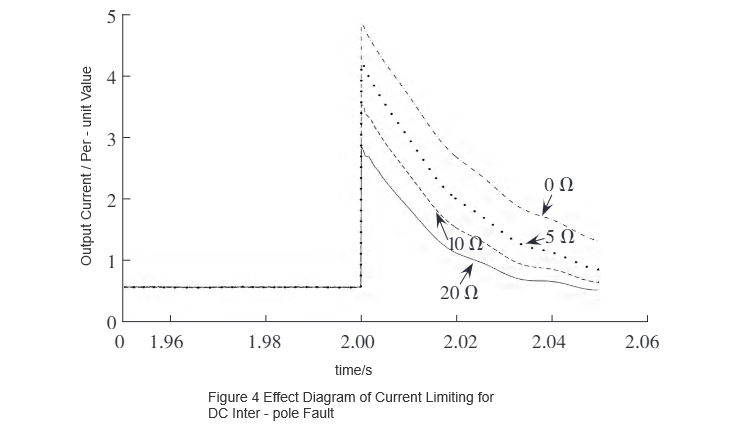

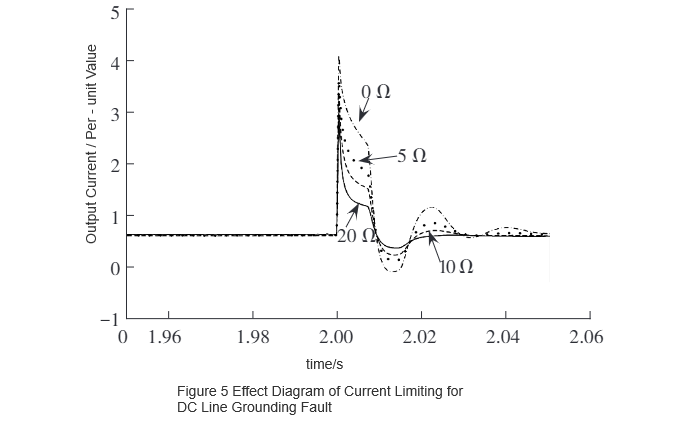

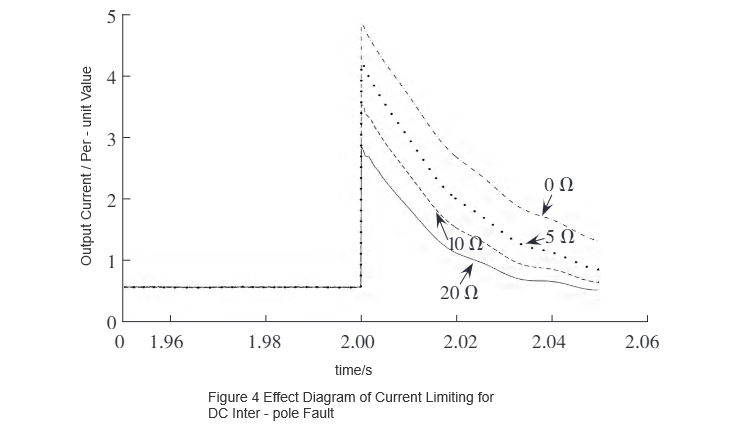

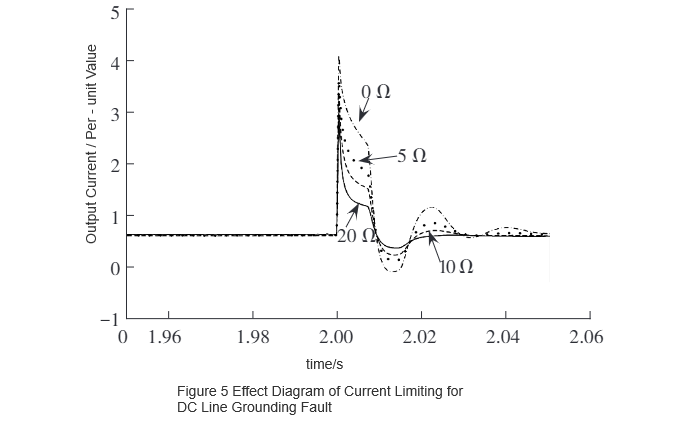

С использованием программного обеспечения для моделирования PSCAD/EMTDC разработанная модель R-SFCL интегрируется в созданную модель двухконечной гибкой DC-системы с мощностью 75 МВт для проверки. Ограничительная производительность при коротком замыкании между полюсами постоянного тока показана на рисунке 4, а при коротком замыкании линии на землю - на рисунке 5. Как видно из рисунков 4 и 5, пиковый ток неисправности уменьшается по мере увеличения сопротивления в нормальном состоянии. Очевидно, что существует определенная функциональная зависимость между сопротивлением R-SFCL и пиковым током неисправности после установки.

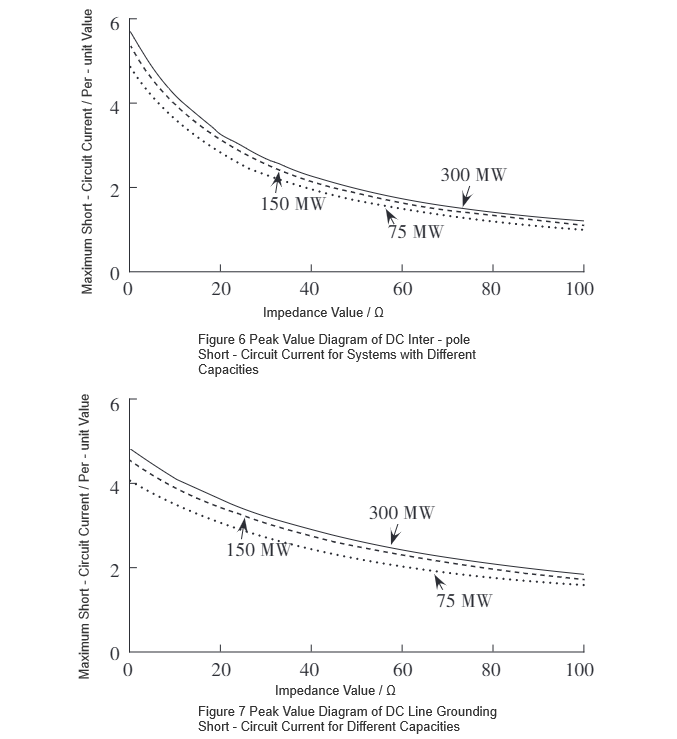

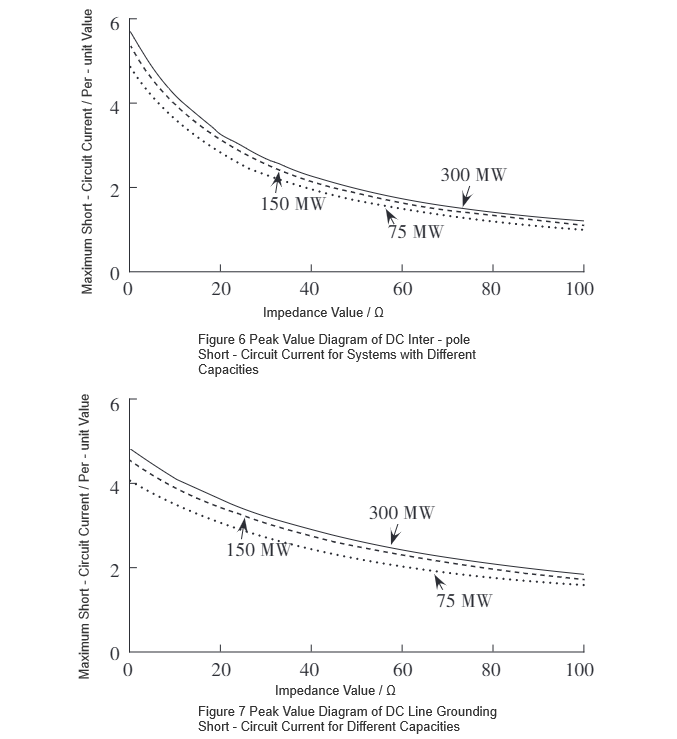

Для расширения области применения исходная модель была постепенно масштабирована на основе трех мощностей системы: 75 МВт, 150 МВт и 300 МВт. При условиях короткого замыкания между полюсами постоянного тока и короткого замыкания линии на землю исследовалась связь между значением сопротивления в нормальном состоянии R-SFCL и пиковым током короткого замыкания, получая пиковые значения токов короткого замыкания. Результаты показаны на рисунке 6 и рисунке 7.

С использованием функции аппроксимации кривых в MATLAB были аппроксимированы кривые на рисунке 6 и рисунке 7, что привело к функциональным выражениям вида f(x) = ae⁻ᵇˣ + c, с конкретными параметрами, приведенными в таблице 1. Дифференцирование аппроксимированной функции дает f'(x) = -abe⁻ᵇˣ. Из таблицы 1 можно увидеть, что для одного и того же типа неисправности параметр b остается почти постоянным, в то время как параметр a увеличивается с мощностью системы. Поскольку b относительно мал, выражения для углов наклона кривых для одного и того же типа неисправности практически одинаковы.Таким образом, R-SFCL с одинаковым сопротивлением в нормальном состоянии имеют одинаковую скорость изменения пикового тока неисправности для разных мощностей системы при одном и том же типе неисправности, что указывает на согласованную производительность ограничения тока.

Кроме того, по мере линейного увеличения сопротивления в нормальном состоянии R-SFCL его эффективность ограничения тока постепенно уменьшается. На основе углов наклона кривых на рисунке 6 и рисунке 7 оптимальный диапазон сопротивления в нормальном состоянии R-SFCL для максимизации скорости уменьшения пикового тока неисправности составляет 0–10 Ω.

4 Заключение

Установка R-SFCL на выходе постоянного тока преобразовательной станции в гибкой системе передачи постоянного тока может эффективно уменьшить токи короткого замыкания постоянного тока. По мере линейного увеличения сопротивления R-SFCL его эффективность ограничения тока постепенно уменьшается. С учетом текущего состояния исследований, затрат на инженерию и требований к площади, рекомендуется, чтобы оптимальный диапазон сопротивления в нормальном состоянии R-SFCL составлял 0–10 Ω.