С быстрым развитием энергетической отрасли экологические концепции низкоуглеродного, энергосберегающего и экологически чистого производства глубоко интегрированы в дизайн и производство оборудования для электропитания и распределения. Кольцевая распределительная установка (RMU) является ключевым электротехническим устройством в распределительных сетях. Безопасность, экологичность, надежность эксплуатации, энергоэффективность и экономичность являются неизбежными тенденциями в ее развитии. Традиционные RMU в основном представлены SF6-газонаполненными RMU. Благодаря отличной способности к гашению дуги и высокой изоляционной способности SF6, они получили широкое распространение. Однако SF6 вызывает парниковый эффект. С увеличением регуляторного давления на парниковые газы, разработка экологически чистых газонаполненных RMU в качестве альтернативы SF6 стала неотложной тенденцией.

В настоящее время экологически чистые газонаполненные RMU включают азотнаполненные RMU и RMU с сухим воздухом. В литературе были представлены эти варианты. По сравнению с изоляционной способностью SF6, изоляционная способность азота и сухого воздуха составляет примерно одну треть. Поэтому особенно важно обеспечить, чтобы общая изоляционная способность RMU и его внутренних выключателей не пострадала из-за снижения изоляционной способности среды, при этом сохраняя существующее пространство шкафа. Это в основном отражается в дизайне внутренней электрической и изоляционной структуры. Рациональный дизайн электрической и изоляционной структуры может компенсировать недостатки изоляционной среды.

В данной работе исследуется изолирующий зазор в определенной 12кВ воздушно-изолированной RMU. Анализируется распределение электрического поля и его равномерность вблизи зазора, оценивается изоляционная способность в этой области, и проводится структурная оптимизация для снижения вероятности разряда и улучшения изоляционной способности. Цель исследования - предоставить основу для изоляционного дизайна аналогичных продуктов.

1 Структура воздушно-изолированной RMU

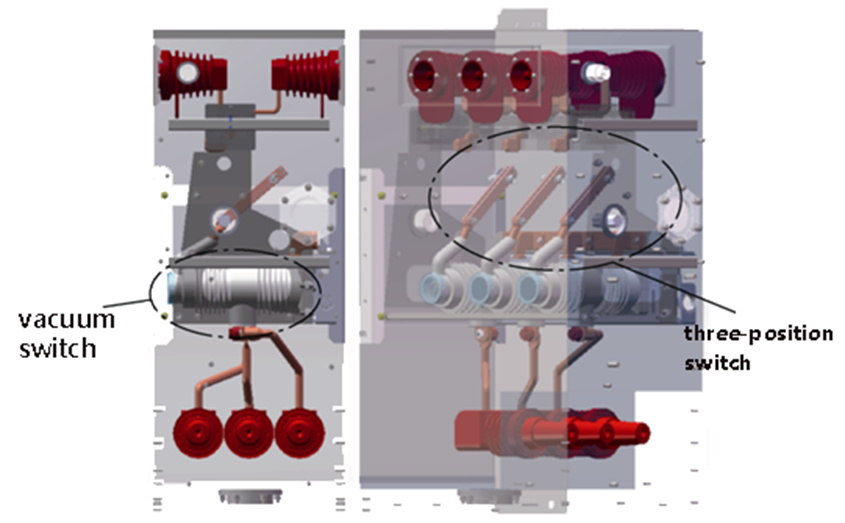

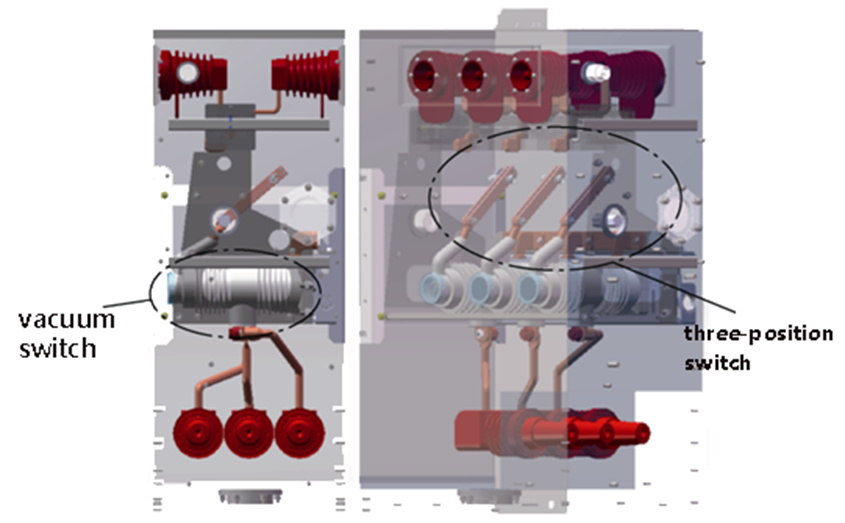

Трехмерная структурная модель исследуемой воздушно-изолированной RMU показана на рисунке 1. Основная схема цепи RMU использует комбинацию вакуумного выключателя и трехпозиционного выключателя. Расположение использует схему, при которой трехпозиционный выключатель находится на стороне шины, то есть трехпозиционный выключатель расположен на верхней стороне RMU, а вакуумный выключатель размещен на нижней стороне через твердую изолированную штангу.

Поскольку вакуумный выключатель заключен в штангу, его внешняя поверхность изолирована эпоксидной смолой. Изоляционная способность эпоксидной смолы значительно превосходит воздух, что удовлетворяет требованиям изоляции. Кроме того, соединительная шина на герметичном конце твердой изолированной штанги имеет закругленные углы, криволинейные формы и силиконовое уплотнение, решая проблемы частичного разряда в этой точке. Изоляционные зазоры между шинами и до земли спроектированы в соответствии с соответствующими требованиями изоляции и соответствуют нормам.

Изолирующее лезвие трехпозиционного выключателя полностью полагается на воздушную среду для изоляции. Как подвижное соединительное устройство, его конструктивное проектирование включает металлические детали, такие как штифты, пружины, дисковые пружины и стопорные кольца, для усиления контактного давления между изолирующими контактами. Однако из-за специфических форм этих металлических деталей они могут вызывать сильно неравномерное распределение электрического поля, вызывая частичный разряд. Это представляет риск пробойного разряда, негативно влияющего на изоляционную способность в этой области. Поэтому здесь особенно важен электрический конструктивный дизайн.

Согласно требованиям к проектированию продукта, изолирующий зазор должен выдерживать номинальное кратковременное напряжение промышленной частоты 50кВ. Минимальный электрический зазор для изолирующего зазора спроектирован как 100 мм. Учитывая сложность конструкции изолирующего лезвия, добавлены защитные экраны с обеих сторон изолирующего лезвия для улучшения равномерности электрического поля и снижения частичного разряда. Трехмерная модель трехпозиционного выключателя показана на рисунке 2. Соответственно, в данной работе проводится анализ электрического поля изолирующего зазора.

Было использовано программное обеспечение для конечных элементов для моделирования электрического поля RMU, анализируя распределение интенсивности электрического поля в изолирующем зазоре при заданном номинальном кратковременном напряжении промышленной частоты 50кВ. Были определены два сценария для моделирования электростатического поля:

- Сценарий 1: сторона шины (сторона с изолирующим статическим контактом) подключена к низкому потенциалу (0В), линейная сторона (сторона с головкой изолирующего лезвия) подключена к высокому потенциалу (50кВ).

- Сценарий 2: сторона шины (сторона с изолирующим статическим контактом) подключена к высокому потенциалу (50кВ), линейная сторона (сторона с головкой изолирующего лезвия) подключена к низкому потенциалу (0В).

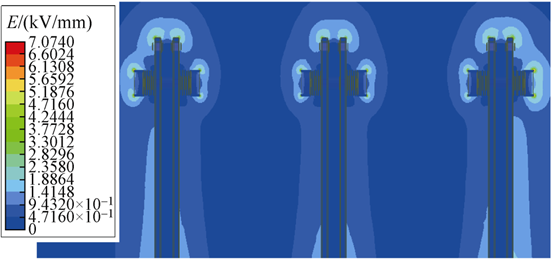

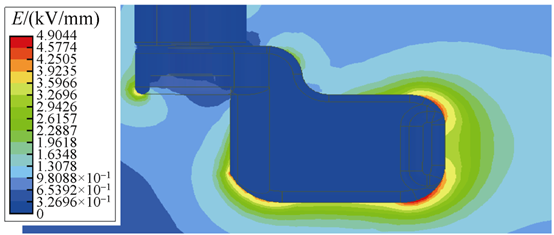

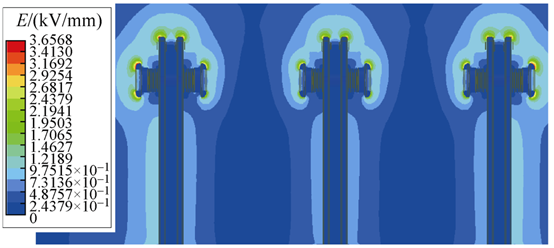

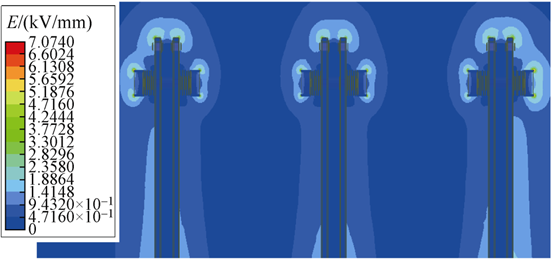

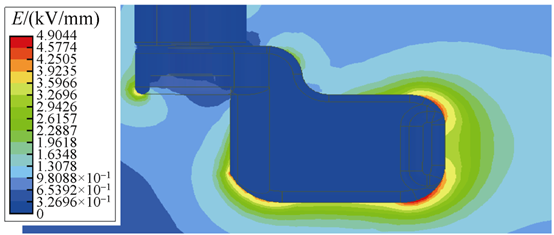

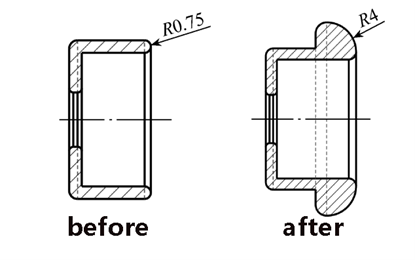

Из моделирования были получены распределения интенсивности электрического поля в местах максимальной интенсивности электрического поля в изолирующем зазоре для обоих сценариев. Распределение интенсивности электрического поля на головке изолирующего лезвия для Сценария 1 показано на рисунке 3, а на изолирующем статическом контакте для Сценария 2 — на рисунке 4. Максимальная интенсивность электрического поля в Сценарии 1 достигает 7,07 кВ/мм на конце защитного экрана. Максимальная в Сценарии 2 — 4,90 кВ/мм на фаске изолирующего статического контакта.

Критическая прочность электрического поля для воздуха при стандартных условиях обычно составляет 3 кВ/мм. Рисунки 3 и 4 показывают, что, хотя в некоторых локальных областях изолирующего зазора значение превышает 3 кВ/мм, интенсивность поля в других областях остается ниже этого порога, что делает маловероятным пробойный разряд. Однако частичный разряд будет происходить в локальных позициях, где интенсивность поля превышает 3 кВ/мм.

Когда воздух переходит от сухого к влажному, его изоляционная способность уменьшается. Критическая прочность электрического поля при равномерном поле падает ниже 3 кВ/мм. Кроме того, крайне неравномерное распределение электрического поля также снижает критическую прочность электрического поля воздуха. Оба фактора увеличивают возможность и риск пробоя. Для снижения влияния внешних условий на воздушную изоляционную среду и улучшения коэффициента равномерности электрического поля, в данной работе предпринята попытка определить степень равномерности электрического поля в изолирующем зазоре и значение выдерживаемого напряжения зазора. Это служит основой для повышения изоляционной способности изолирующего зазора.

3 Характеристики воздушной изоляции

3.1 Определение коэффициента неравномерности электрического поля

Идеально равномерные электрические поля на практике не существуют; все электрические поля неравномерны. На основе коэффициента неравномерности f, электрические поля классифицируются на два типа: слабо неравномерные электрические поля, когда f ≤ 4; и крайне неравномерные электрические поля, когда f > 4. Коэффициент неравномерности электрического поля f определяется как f = E_max / E_avg, где E_max — это локальная максимальная интенсивность электрического поля, которую можно получить из результатов моделирования, а E_avg — это средняя интенсивность электрического поля, рассчитываемая как применяемое напряжение, деленное на минимальный электрический зазор.

Из рисунка 3, E_max = 7,07 кВ/мм, а E_avg = 0,5 кВ/мм (50кВ / 100 мм). Таким образом, коэффициент неравномерности для изолирующего зазора f = 14,14 > 4, что классифицирует его как крайне неравномерное поле. Вблизи крайне неравномерных полей могут формироваться устойчивые явления частичного разряда. Чем больше степень неравномерности, тем более выраженный частичный разряд, и тем больше величина разряда. Для 12кВ RMU требуется, чтобы общий частичный разряд всего шкафа был меньше 20 пК. Снижение коэффициента неравномерности f полезно для уменьшения величины частичного разряда.

3.2 Определение выдерживаемого напряжения воздуха

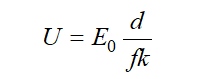

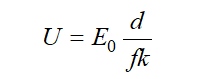

Коэффициент неравномерности влияет на выдерживаемое напряжение сухого воздуха. Когда поле слабо неравномерно, выдерживаемое напряжение равно:

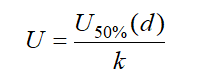

Формула (1)

Где:

- U — выдерживаемое напряжение.

- d — минимальный электрический зазор между электродами.

- k — коэффициент надежности, обычно варьируется от 1,2 до 1,5 на основе опыта.

- E₀ — прочность электрического поля при пробое газа. В практике это значение связано с конструкцией электрода. Прочность пробоя воздуха варьируется в зависимости от различных конструкций электродов и зазоров. Для сравнительного анализа в данной работе E₀ = 3 кВ/мм установлено условно.

Из формулы (1) следует, что увеличение минимального электрического зазора d или уменьшение коэффициента неравномерности f может улучшить выдерживаемое напряжение воздуха. Когда поле крайне неравномерно, для электродов с минимальным зазором d около 100 мм, выдерживаемое напряжение определяется следующим образом:

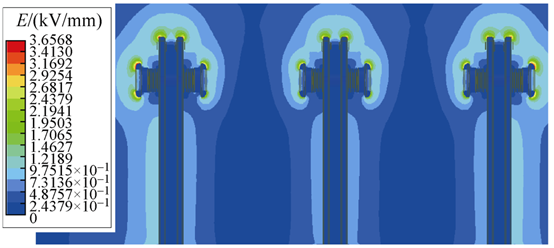

Формула (2)

Где U₅₀%(d) — напряжение пробоя молнии 50% для электрода с электрическим зазором d. В крайне неравномерных полях напряжение пробоя характеризуется значительной дисперсией и длительным временем задержки разряда, что делает его очень нестабильным.

На практике U₅₀%(d) определяется через многочисленные испытания молнией: напряжение, при котором происходит пробой с вероятностью 50%, определяется как U₅₀%(d). Это значение зависит от конструкции продукта и степени равномерности поля. Установлено, что меньший коэффициент неравномерности приводит к меньшей дисперсии напряжения пробоя, большему напряжению пробоя и, следовательно, большему выдерживаемому напряжению. Поэтому снижение коэффициента неравномерности f улучшает выдерживаемое напряжение изолирующего зазора.

4 Структурная оптимизация

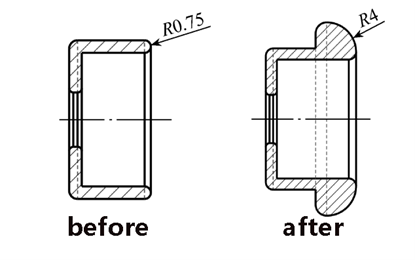

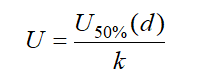

Для улучшения равномерности электрического поля вокруг головки изолирующего лезвия и снижения коэффициента неравномерности была проведена оптимизация конструкции защитного экрана.

По сравнению с исходным дизайном, оптимизированный защитный экран имеет утолщенный конец с закругленным углом. Радиус скругления был увеличен с 0,75 мм до 4 мм, что улучшает радиус кривизны в этой области, что способствует более равномерному распределению поля. Распределение интенсивности электрического поля на оптимизированной головке изолирующего лезвия показано на рисунке 7. На рисунке видно, что максимальная интенсивность электрического поля в этой области теперь составляет 3,66 кВ/мм, что примерно вдвое меньше значения до оптимизации, что указывает на значительное улучшение.

На основе формулы f = E_max / E_avg, коэффициент неравномерности электрического поля после оптимизации составляет 7,32. По сравнению с состоянием до оптимизации, это значение снизилось примерно вдвое. Равномерность электрического поля вблизи головки изолирующего лезвия также значительно улучшилась, что демонстрирует обоснованность структурной оптимизации.

Оптимизированная конструкция защитного экрана действительно снижает риск пробойного разряда в изолирующем зазоре. Однако электрическое поле в зазоре остается крайне неравномерным, и его выдерживаемое напряжение все еще определяется U₅₀%(d). Степень, на которую можно увеличить выдерживаемое напряжение, должна быть определена в ходе последующих полевых испытаний.

5 Заключение

Через анализ электрического поля изолирующего зазора в 12кВ воздушно-изолированной RMU, данная работа пришла к следующим выводам:

- Из-за более низкой изоляционной способности воздуха по сравнению с SF6, использование воздуха для изоляции в трехпозиционном выключателе внутри RMU требует улучшения распределения электрического поля для повышения изоляционной способности.

- Из-за сложности конструкции подвижных частей (изолирующего лезвия) в трехпозиционном выключателе воздушно-изолированных RMU, распределение интенсивности электрического поля в локальных позициях может стать крайне неравномерным. Для снижения неравномерности можно добавить защитные экраны с обеих сторон изолирующего лезвия, чтобы защитить интенсивность электрического поля вблизи концов соединителей лезвия, переместив максимальную локальную интенсивность поля на концы защитных экранов. В данной работе радиус кривизны конца защитного экрана был увеличен с 0,75 мм до 4 мм. Это снизило как максимальную локальную интенсивность электрического поля, так и коэффициент неравномерности примерно вдвое, достигнув желаемого эффекта.

- Степень равномерности электрического поля, или коэффициент неравномерности, значительно влияет на частичный и пробойный разряд. В крайне неравномерных полях легко возникают устойчивые частичные разряды (коронный разряд). Для как слабо, так и крайне неравномерных полей, больший коэффициент неравномерности соответствует меньшему выдерживаемому напряжению между двумя электродами.