1 Brückenartiger supraleitender Fehlerstrombegrenzer

1.1 Struktur und Arbeitsprinzip des brückenartigen SFCL

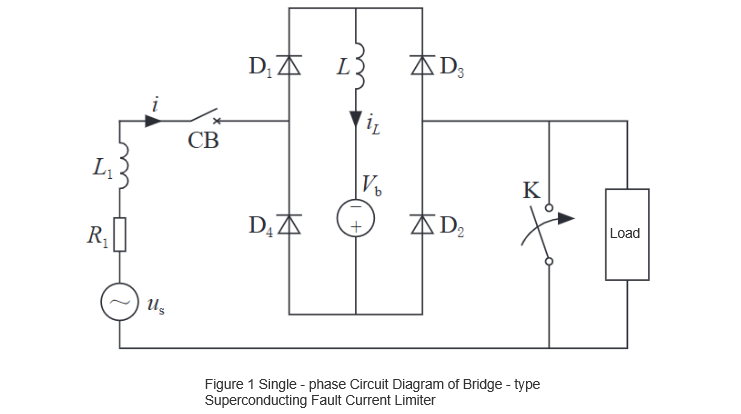

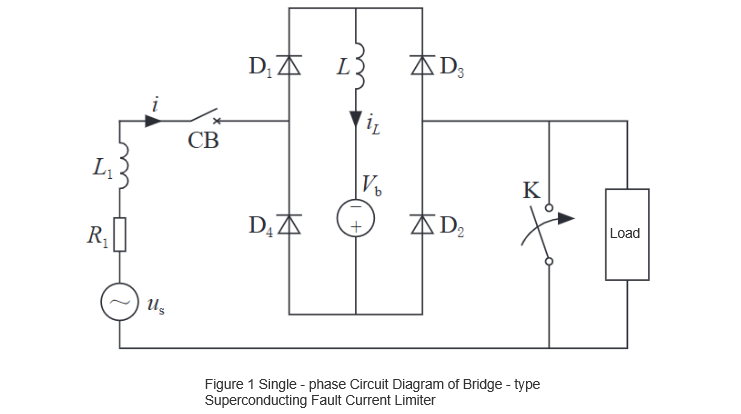

Abbildung 1 zeigt das Einphasen-Schaltbild des brückenartigen SFCL, das aus vier Dioden D₁ bis D₄, einer Gleichspannungs-Vorspannungsquelle V_b und einer supraleitenden Spule L besteht. Ein Schaltgerät CB ist in Serie mit dem Begrenzer geschaltet, um den Fehlerstrom nach dessen Begrenzung zu unterbrechen. Die Vorspannungsquelle V_b liefert einen Vorspannstrom i_b zur supraleitenden Spule L. Die Spannung von V_b ist so hoch eingestellt, dass sie den Vorwärtsabfall der Diodenpaare (D₁ und D₃ oder D₂ und D₄) überwindet und einen Vorspannstrom i₀ einstellt. Der Wert von i₀ wird größer als der Spitzenwert des Leitungstroms i_max gesetzt, wobei ein Überlastzuschlag berücksichtigt wird.

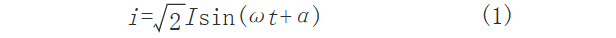

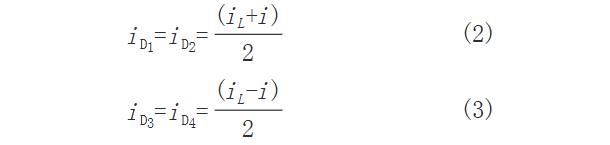

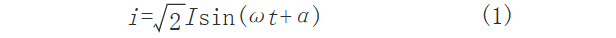

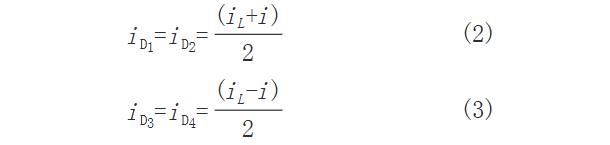

Daher bleibt unter normalen Bedingungen die Diodenbrücke ständig leitend, und der SFCL zeigt keinen Widerstand gegenüber dem Leitungstrom i, wobei der geringe Vorwärtsabfall über die Brücke ignoriert wird. Angenommen, während des normalen Betriebs sind die durch die Dioden D₁ bis D₄ fließenden Ströme iD1 bis iD4, dann ist der Leitungstrom:

Dies ergibt sich gemäß dem Kirchhoffschen Stromgesetz (KCL):

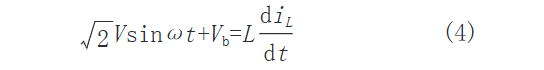

Wenn auf der Leitung eine Kurzschlussstörung auftritt, steigt der Leitungstrom schnell auf i₀ an. Während der positiven und negativen Halbwelle werden jeweils ein Paar Dioden rückwärts polarisiert und schalten ab, wodurch die Spule L automatisch in den Stromkreis eingeschaltet wird. Der Kurzschlussstrom wird dadurch durch die induktive Reaktanz der Spule begrenzt.

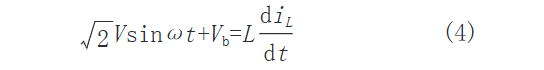

Durch geeignete Einstellung des kritischen Stroms der supraleitenden Spule bleibt die Spule während der Störung im supraleitenden Zustand, wodurch die Auswirkungen der Reaktionszeit und der Erholung vom Quench vermieden werden. Allerdings steigt der Strom durch den supraleitenden Induktor, solange die Störung andauert, weiter an und nähert sich schließlich dem stationären Kurzschlussstromwert, der ohne den Begrenzer bestehen würde. Daher muss die Fehlerquelle innerhalb eines bestimmten Zeitraums durch ein Schaltgerät rechtzeitig unterbrochen werden. Für die Einfachheit wird angenommen, dass die Kurzschlussstörung im Moment auftritt, wenn die Netzspannung Null durchläuft (t = t₀). Gemäß dem Kirchhoffschen Spannungsgesetz (KVL) ergibt sich die folgende Gleichung:

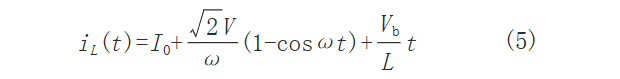

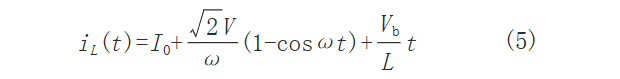

Anfangsbedingung iL(t0)=I0, die Lösung dieser Differentialgleichung lautet:

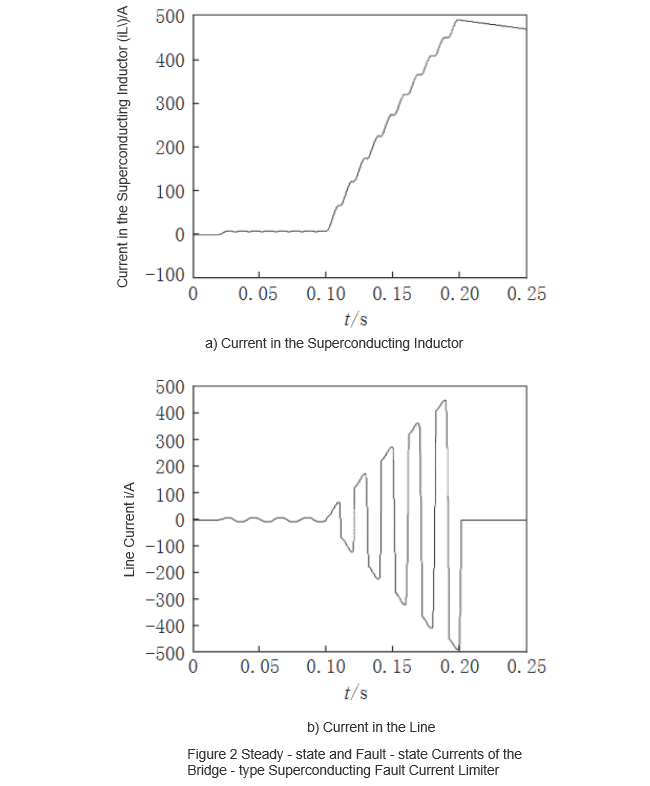

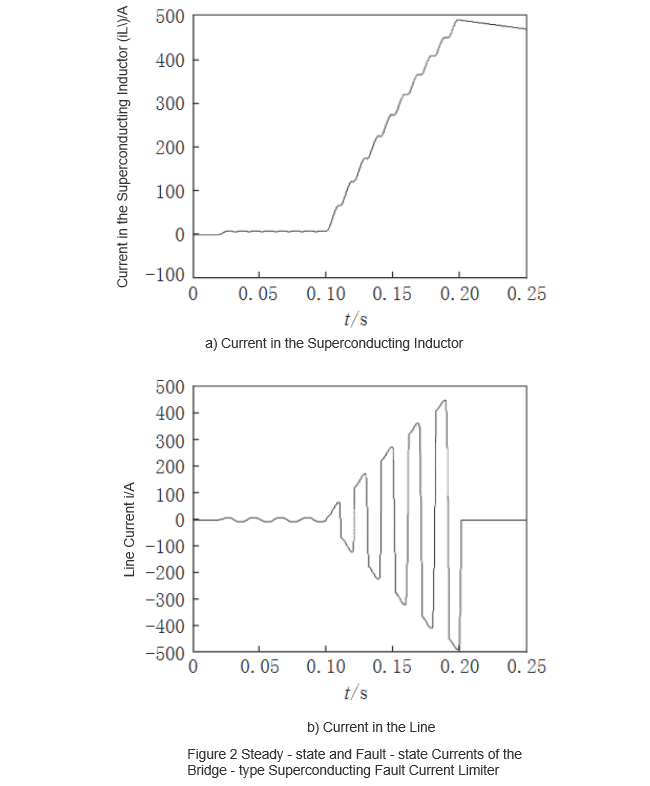

Abbildung 2 zeigt die Wellenformen des Induktorstroms und des Leitungstroms während des normalen Betriebs und nach Auftreten einer Störung, wobei die Störung bei t = 0,1 s beginnt. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass der Kurzschlussstrom aufgrund der Strombegrenzung durch den supraleitenden Induktor langsam ansteigt. Der Strombegrenzungsprozess ist im Wesentlichen die Magnetisierung des supraleitenden Induktors. Sobald der Fehlerstrom stabilisiert ist, hört der Begrenzer auf, wirksam zu sein. Daher muss die Störung durch das Schaltgerät vor dem Erreichen des stationären Kurzschlussstromwerts beseitigt werden. In der Abbildung wird die Störung durch das Schaltgerät bei t = 0,2 s beseitigt.

1.2 Strukturbesserung der brückenartigen supraleitenden Fehlerstrombegrenzer

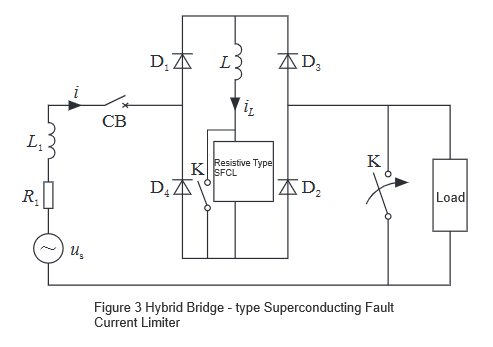

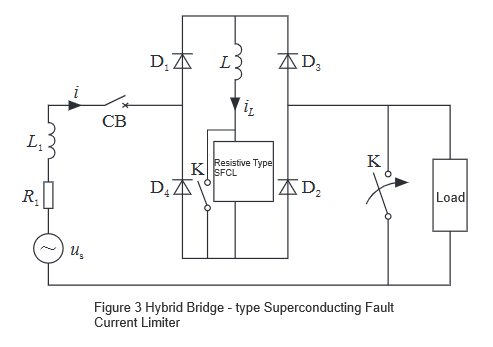

Ein konventioneller brückenartiger supraleitender Fehlerstrombegrenzer (SFCL) kann nur die Anstiegsrate von Kurzschlussströmen dämpfen, ist aber ineffektiv, um deren stationäre Werte zu kontrollieren. Um den stationären Wert der Kurzschlussströme zu begrenzen, kombiniert ein hybrider SFCL die Eigenschaften des nullen Widerstands im supraleitenden Zustand und des schnellen Anstiegs des Widerstands während des Quenchs von Supraleitern. Dies wird erreicht, indem resistive supraleitende Fehlerstrombegrenzer mit brückenartigen SFCLs integriert werden. Das Schaltbild dieses hybriden Ansatzes ist in Abbildung 3 dargestellt.

Unter normalen Betriebsbedingungen ist der Schalter K offen, so dass der resistive SFCL keine externe Impedanz zeigt und der Strom i_L ohne Widerstand durch ihn fließen kann. Bei Auftreten einer Störung stellt der resistive SFCL sofort eine hohe Impedanz dar und arbeitet in Reihe mit dem supraleitenden Induktor, um gemeinsam den Fehlerstrom zu drosseln. Nach Beseitigung der Störung wird der Schalter K geschlossen; in diesem Moment wird der resistive SFCL aufgrund seiner hohen Impedanz kurzgeschlossen und kehrt schnell in den supraleitenden Zustand zurück.

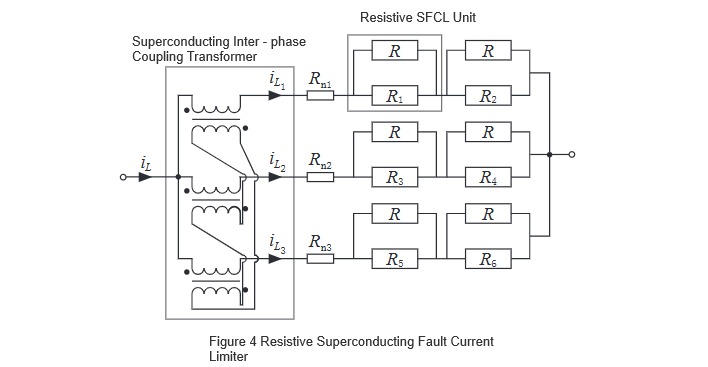

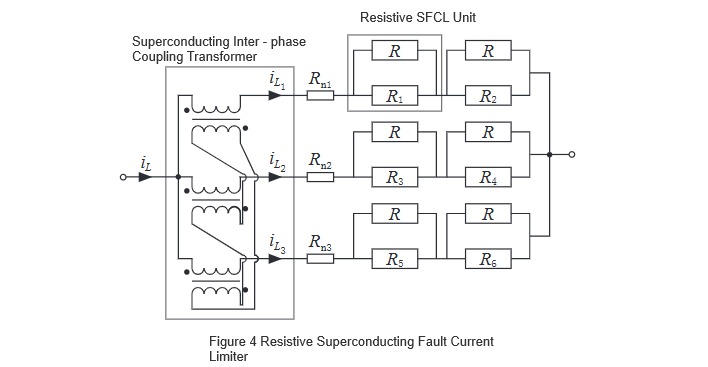

Da der Schalter K einen Durchgangswiderstand hat, wird er durch den wiederhergestellten resistiven SFCL kurzgeschlossen, wodurch der gesamte hybride brückenartige Begrenzer extern als niedrige Impedanz erscheint. In diesem Moment endet der gesamte Strombegrenzungsprozess mit dem Öffnen von K. Um die Kapazität des resistiven SFCL zu erhöhen, werden in der Regel Serien- und Parallelschaltungen von resistiven SFCL-Einheiten verwendet, um die Spannungs- und Stromwerte des Geräts zu verbessern. Abbildung 4 zeigt das Schaltbild des resistiven supraleitenden Begrenzers, wobei R₁ bis R₆ supraleitende Widerstände darstellen und R als Bypass-Widerstand fungiert, der das gleichzeitige Quench zweier Supraleiter in derselben Serienschiene bei einem Kurzschluss auslösen kann.

Die Funktion des Phasenkopplungstransformators besteht darin, sicherzustellen, dass iL1 = iL2 = iL3, damit die SFCL-Einheiten in verschiedenen Parallelschienen nach Auftreten eines Kurzschlusses gleichzeitig quenchen. Der hybride brückenartige SFCL begrenzt den stationären Wert der Kurzschlussströme effektiv, indem er die Übergangseigenschaften des Supraleiters vom supraleitenden zum normalen Zustand (S/N) nutzt und den Strombegrenzwiderstand automatisch bei Störungserkennung einschaltet, ohne zusätzliche Störungserkennungsmechanismen zu benötigen. Allerdings erhöht die Hinzufügung des resistiven supraleitenden Fehlerstrombegrenzers die Gesamtbetriebskosten und verlängert die Erholungszeit vom Quench, was die Koordination mit Systemwiederanlaufoperationen kompliziert.

2 Nichtsupraleitender brückenartiger Fehlerstrombegrenzer

2.1 Festkörper-Strombegrenzer

In den letzten Jahren haben rasche Fortschritte in der Leistungselektronik-Technologie und Hochleistungs-Leistungshalbleiterbauteile – wie SCR, GTO, GTR und IGBT – sowie ihre weite Verwendung in praktischen Systemen, Fehlerstrombegrenzer, die aus Spulen, Widerständen, Kondensatoren und Leistungselektronikkomponenten bestehen, zu einem Forschungsschwerpunkt gemacht. Der nichtsupraleitende brückenartige Fehlerstrombegrenzer besteht aus herkömmlichen Komponenten, vermeidet komplexe Supraleiterechnologie und bietet Vorteile wie hohe Zuverlässigkeit und gute Kosteneffektivität.

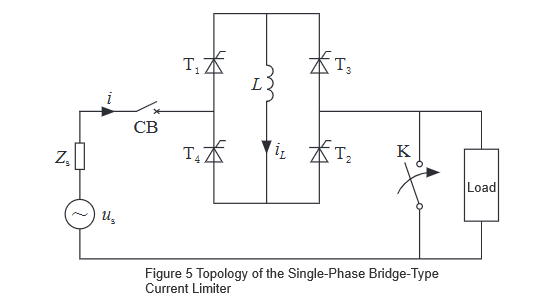

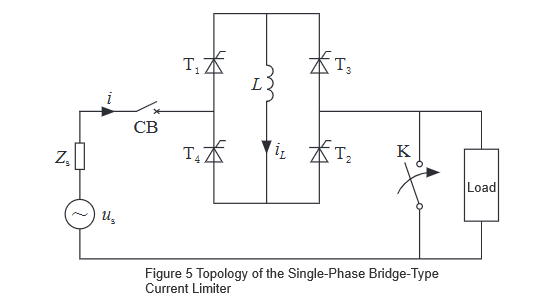

Abbildung 5 zeigt das Schaltbild eines idealen einphasigen brückenartigen Strombegrenzers, bestehend aus einem einphasigen Brückenschaltkreis und einem Strombegrenzinduktor L. Im normalen Betrieb werden kontinuierliche Triggerimpulse an die vier Thyristoren angelegt. Nach einem kurzen Magnetisierungsprozess erreicht der Strom in der Spule den Spitzenwert des Laststroms. Wenn der Spannungsabfall über die Thyristoren T₁ bis T₄ vernachlässigt wird, zeigt der Begrenzer keine externe Impedanz.

Falls während der positiven Halbwelle der Netzspannung ein Kurzschluss auftritt, wird T₃ gezwungen, abzuschalten, wodurch der Strombegrenzinduktor in den Stromkreis eingeschaltet wird, um den Fehlerstrom zu drosseln. Durch geeignete Einstellung des Induktorwerts L kann der Kurzschlussstrom auf jedes gewünschte Niveau begrenzt werden. Darüber hinaus hat dieser Begrenzer die Fähigkeit, den Kurzschlussstrom sofort zu unterbrechen. Allerdings ist aufgrund der Verwendung von vier steuerbaren Schaltern die Steuerlogik für die sofortige Unterbrechung relativ komplex. Während der Strombegrenzung entstehen erhebliche Harmonische, die durch die Parallelverschaltung von Bypass-Induktoren an den Brückenarmen wirksam reduziert werden können.

2.2 Halbgeführter brückenartiger Kurzschlussfehlerstrombegrenzer

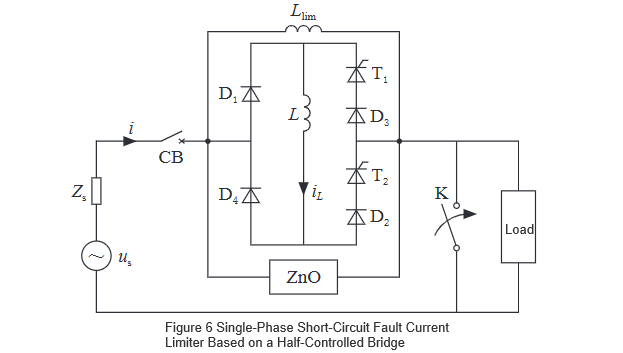

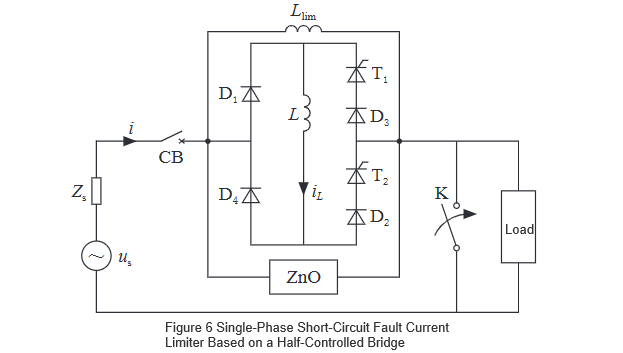

Abbildung 6 zeigt die Topologie eines einphasigen Kurzschlussfehlerstrombegrenzers basierend auf einer halbgeführten Brücke und selbstabschaltenden Bauteilen. Dieses System besteht aus Dioden D₁ bis D₄, selbstabschaltenden Bauteilen T₁ und T₂, einem supraleitenden Induktor L, einem Strombegrenzinduktor Llim und einem ZnO-Überspannungsschutz, wobei us die Wechselspannungsquelle und CB das Leitungsschaltgerät darstellt.

Im normalen Betrieb werden die beiden selbstabschaltenden Bauteile T₁ und T₂ kontinuierlich getriggert. Beim ersten Einschalten steigt der Strom in der supraleitenden Spule unter dem Einfluss der Spannungsquelle langsam auf den Spitzenwert des Leitungstroms an. Sobald die Last stabilisiert ist, bleibt iL konstant. Wird der Vorwärtsabfall über Dioden D₁ bis D₄ und selbstabschaltenden Bauteilen T₁ und T₂ vernachlässigt, beträgt die Spannung über der Brücke null und die Spannung über dem Strombegrenzinduktor Llim ebenfalls null. Daher zeigt der Strombegrenzer keine externe Impedanz und hat keinen Einfluss auf das System.

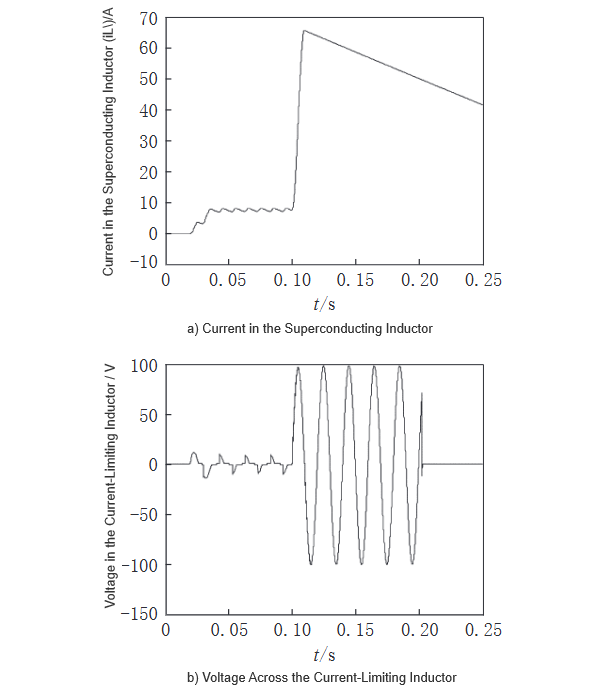

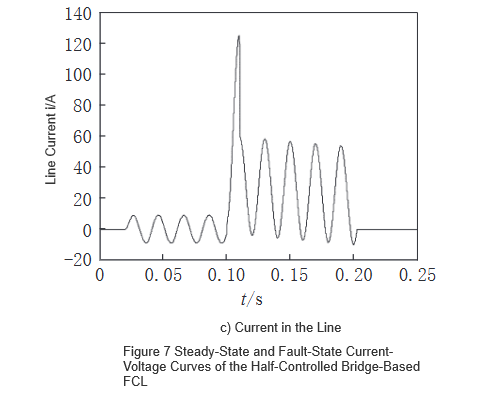

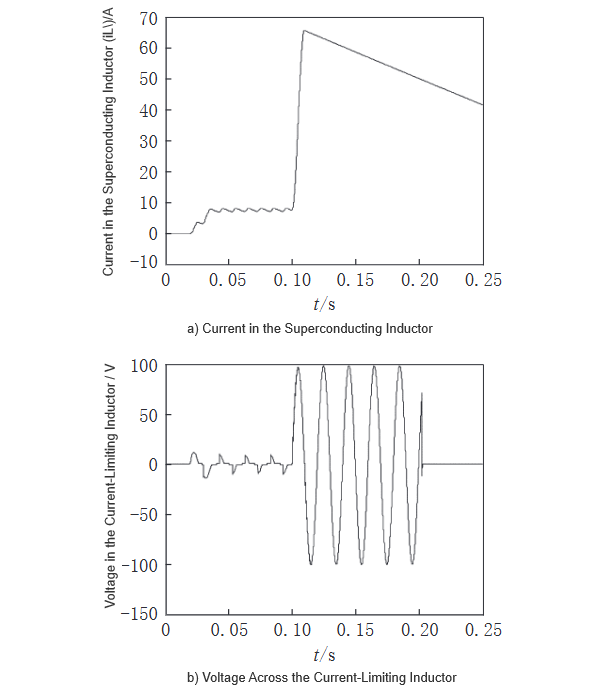

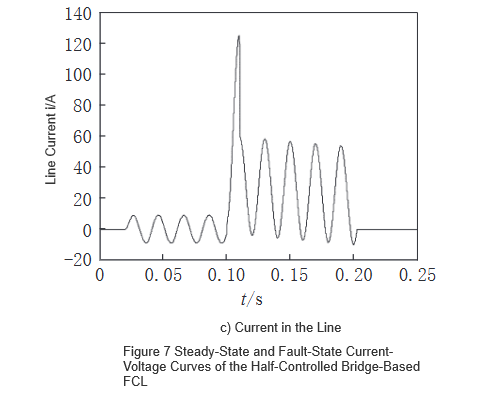

Wenn im System ein Kurzschluss auftritt, steigt der Strom iL in der supraleitenden Spule an. Bei Erkennung des Kurzschlusses werden T₁ und T₂ sofort abgeschaltet, wodurch die Brücke den Betrieb beendet. Der Kurzschlussstrom überträgt sich dann auf den Bypass-Strombegrenzinduktor Llim, während der Strom in der supraleitenden Spule weiterhin durch Dioden D₁ und D₄ fließt, bis er auf null abfällt. Abbildung 7 zeigt die stationären und Fehlerzustände der Strom- und Spannungskurven eines einphasigen Kurzschlussfehlerstrombegrenzers basierend auf einer halbgeführten Brücke.

Das System wird bei t=0,02 Sekunden eingeschaltet und erreicht den stationären Zustand innerhalb eines Zyklus. Ein Kurzschluss tritt bei t=0,1 Sekunden auf, und T₁ wird innerhalb eines Viertels Zyklus nach Erkennung des Fehlers abgeschaltet. Die für die Simulation verwendeten Schaltkreisparameter sind wie folgt: die Spitzenphase der Netzspannung beträgt 100V/50Hz; der Spitzenwert des nominellen Laststroms beträgt 10A; der Lastwiderstand beträgt 10Ω; der supraleitende Gleichstrominduktor L beträgt 10mH; der Vorwärtsabfall über den Dioden und steuerbaren Schaltern beträgt 0,8V; und der Strombegrenzinduktor Llim beträgt 10mH.

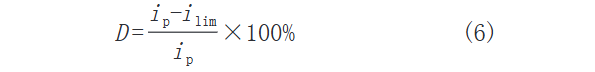

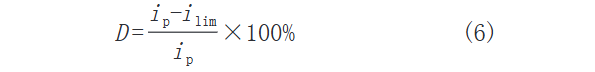

Eines der Hauptziele der Verwendung von supraleitenden Fehlerstrombegrenzern (SFCLs) in Energiesystemen besteht darin, Fehlerströme so zu begrenzen, dass sie die momentane Unterbrechungskapazität der Leitungsschaltgeräte nicht überschreiten. In der Analyse wird häufig das Reduktionsverhältnis des Fehlerstroms DD (0<D<10<D<1) verwendet, um den Prozentsatz der Reduktion des Spitzenfehlerstroms darzustellen, und der Ausdruck für DD lautet:

ip ist der Spitzenanstieg des Kurzschlussstroms ohne installierten SFCL, und sein Wert hängt vom äquivalenten X/RX/R-Verhältnis des Systems ab.

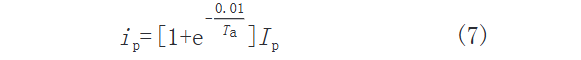

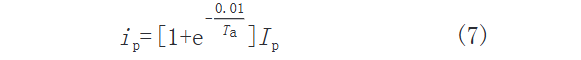

In Gleichung (7) steht IpIp für die Amplitude der periodischen Komponente des Kurzschlussstroms, und TaTa ist die Zeitkonstante. ilimilim repräsentiert den Spitzenwert des begrenzten Kurzschlussstroms, der von der Größe des Strombegrenzinduktors LlimLlim abhängt. Durch geeignete Auswahl des Werts von LlimLlim kann der gewünschte Prozentsatz der Reduktion des Spitzenfehlerstroms erreicht werden. Simulationen wurden mit LlimLlim auf 10 mH, 15 mH und 20 mH durchgeführt, und die Ergebnisse sind in Abbildung 8 dargestellt. Es kann beobachtet werden, dass ein größeres LlimLlim eine bessere Strombegrenzung bietet, aber auch höhere Betriebskosten verursacht.

2.3 Verbesserung des halbgeführten brückenartigen Kurzschlussfehlerstrombegrenzers

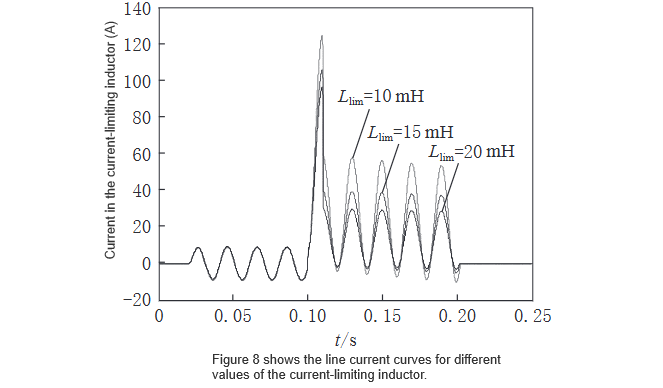

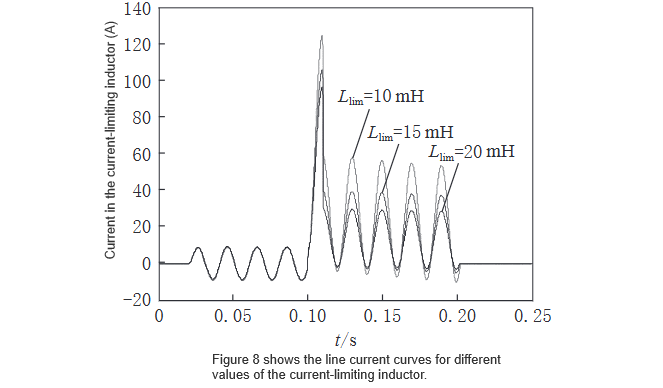

In der Konfiguration in Abbildung 6 werden T₁ und T₂ im normalen Betrieb kontinuierlich getriggert. Sobald ein Kurzschluss erkannt wird, schaltet die Steuerung beide T₁ und T₂ ab. Durch Platzierung eines einzigen steuerbaren Schalters T im gemeinsamen Pfad der Brücke anstelle von T₁ und T₂ kann eine ähnliche Strombegrenzungswirkung erzielt werden. Diese Änderung reduziert die Anzahl der steuerbaren Schaltelemente, senkt die Kosten und vereinfacht die Schaltkreiskomplexität. Das Schaltbild ist in Abbildung 9 dargestellt.

3 Schlussfolgerung

In diesem Artikel werden mehrere Arten von brückenartigen Kurzschlussfehlerstrombegrenzern vorgestellt. Durch die Kaskadierung eines herkömmlichen supraleitenden brückenartigen Fehlerstrombegrenzers mit einem resistiven supraleitenden Fehlerstrombegrenzer können sowohl der Spitzenwert als auch der stationäre Wert der Kurzschlussströme effektiv begrenzt werden. Darüber hinaus nutzt das System die S/N-Übergangseigenschaften (supraleitend-zu-normal) von supraleitenden Materialien, um Fehlererkennung, Auslösung und Strombegrenzung in einer Einheit zu integrieren, wodurch eine schnelle Reaktion und hohe Zuverlässigkeit erreicht werden.

In den letzten Jahren haben die rasche Entwicklung und praktische Anwendung der Leistungselektronik-Technologie und Hochleistungs-Leistungshalbleiterbauteile dazu geführt, dass nichtsupraleitende brückenartige Kurzschlussfehlerstrombegrenzer, die aus herkömmlichen Leistungselektronikschaltern und Spulen bestehen, Vorteile in Zuverlässigkeit und Kosteneffektivität erlangt haben, da sie komplexe Supraleiterechnologien vermeiden. Simulationsergebnisse zeigen, dass beide Arten von Strombegrenzern ausgezeichnete Strombegrenzungseigenschaften erzielen, was die Machbarkeit der vorgeschlagenen Strombegrenzungsansätze bestätigt.