1 Einführung in die Technologie der Kurzschlussstrombegrenzer (FCL)

Traditionelle passive Methoden zur Begrenzung des Kurzschlussstroms – wie Hochimpedanz-Transformator, feste Drosseln oder geteilte Busleitungen – leiden unter inhärenten Nachteilen, einschließlich Störung der Netzstruktur, erhöhter ständiger Systemimpedanz und reduzierter System Sicherheit und Stabilität. Diese Ansätze werden für heutige komplexe und groß angelegte Stromnetze zunehmend ungeeignet.

Im Gegensatz dazu weisen aktive Kurzschlussstrombegrenzungstechnologien, wie sie durch Kurzschlussstrombegrenzer (FCLs) repräsentiert werden, während des normalen Netzbetriebs eine geringe Impedanz auf. Bei einem Ausfall schaltet der FCL schnell in einen Zustand mit hoher Impedanz um, begrenzt den Kurzschlussstrom effektiv auf ein niedrigeres Niveau und ermöglicht eine dynamische Steuerung des Kurzschlussstroms. FCLs haben sich aus dem traditionellen Konzept der seriellen Drosselbasierten Strombegrenzung entwickelt, indem sie fortgeschrittene Technologien wie Leistungselektronik, Supraleitung und magnetische Schaltkreissteuerung integrieren.

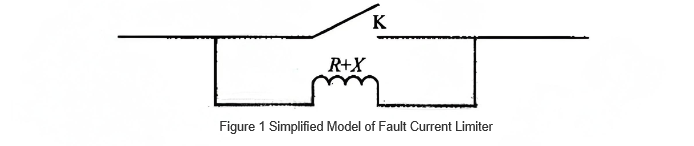

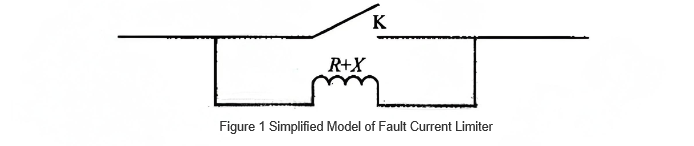

Das grundlegende Prinzip eines FCLs kann in das Modell in Abbildung 1 vereinfacht werden: Während des normalen Systembetriebs ist der Schalter K geschlossen und der FCL führt keine strömungsbeschränkende Impedanz ein. Erst wenn ein Fehler auftritt, öffnet sich K schnell und schaltet die Drossel ein, um den Kurzschlussstrom zu begrenzen.

Die meisten FCLs basieren auf diesem grundlegenden Modell oder seinen erweiterten Varianten. Die hauptsächlichen Unterschiede zwischen verschiedenen FCLs liegen in der Natur der strömungsbeschränkenden Impedanz, der Implementierung des Schalters K und den zugehörigen Steuerstrategien.

2 Implementierungsschemata und Anwendungszustände von FCLs

2.1 Supraleitende Kurzschlussstrombegrenzer (SFCLs)

SFCLs können in Quench-Typ und Nicht-Quench-Typ unterteilt werden, abhängig davon, ob sie den Übergang vom supraleitenden zum normalen Zustand (S/N-Übergang) der Supraleiter für die Strombegrenzung nutzen. Strukturell werden sie weiter in Widerstandstyp, Brückentyp, magnetisch abgeschirmten Typ, Transformatortyp oder gesättigten Kern-Typ kategorisiert. Quench-Typ SFCLs verlassen sich auf den S/N-Übergang (ausgelöst, wenn Temperatur, Magnetfeld oder Strom die kritischen Werte überschreiten), bei dem der Supraleiter von Nullwiderstand zu hohem Widerstand wechselt und somit den Kurzschlussstrom begrenzt.

Nicht-Quench-Typ SFCLs kombinieren supraleitende Spulen mit anderen Komponenten (z. B. Leistungselektronik oder magnetische Elemente) und steuern Betriebsmodi, um Kurzschlussströme zu begrenzen. Die praktische Anwendung von SFCLs steht vor allgemeinen Herausforderungen der Supraleitung, wie Kosten und Kühlungseffizienz. Darüber hinaus haben Quench-Typ SFCLs lange Wiederherstellungszeiten, die möglicherweise mit dem Systemneuschließen in Konflikt geraten, während Änderungen der Impedanz bei Nicht-Quench-Typ SFCLs die Koordination der Relaisschutzanlagen beeinflussen und eine Neustellung erfordern.

2.2 Magnetische Element Strombegrenzer

Diese werden in Flusskompensationstyp und magnetischer Sättigungsschalttyp unterteilt. Beim Flusskompensationstyp sind zwei Wicklungen mit entgegengesetzter Polarität auf dem gleichen Kern gewickelt. Unter normalen Bedingungen heben sich gleichwertige und entgegengesetzte Flüsse gegenseitig auf, was zu einer geringen Leckimpedanz führt.

Bei einem Fehler wird eine Wicklung umgangen, was die Flussbilanz stört und eine hohe Impedanz präsentiert. Der magnetische Sättigungsschalttyp arbeitet, indem die strömungsbeschränkende Wicklung unter normalen Bedingungen in Sättigung gebracht wird (z. B. durch Gleichstromvorspannung), was eine geringe Impedanz ergibt. Bei einem Fehler treibt der Fehlerstrom den Kern aus der Sättigung, was eine hohe Impedanz zur Strombegrenzung erzeugt. Aufgrund komplexer Steuerungsanforderungen finden magnetische Elementbegrenzer nur eingeschränkte Anwendung.

2.3 PTC-Widerstands-Strombegrenzer

Positive Temperaturkoeffizient (PTC)-Widerstände sind nichtlinear; sie weisen unter normalen Bedingungen eine geringe Widerstandswert und minimale Erwärmung auf. Bei einem Kurzschluss steigt ihre Temperatur schnell an, was den Widerstand innerhalb von Millisekunden um 8–10 Größenordnungen erhöht. FCLs, die auf PTC-Widerständen basieren, finden kommerzielle Anwendung in Niederspannungsbereichen.

Allerdings gibt es folgende Nachteile: hohe Überspannungen, die bei der induktiven Strombegrenzung entstehen (was parallele Überspannungsschutz erforderlich macht); mechanische Belastungen aufgrund der Ausdehnung der Widerstände während des Betriebs; begrenzte Spannungs-/Stromwerte (Hunderte Volt, einige Ampere), was Serien-Parallel-Schaltungen erfordert und die Nutzung in Hochspannungsbereichen einschränkt; und lange Wiederherstellungszeiten (mehrere Minuten) mit kurzer Lebensdauer, was eine breite Anwendung erschwert.

2.4 Festkörper-Strombegrenzer (SSCLs)

SSCLs sind ein neuer Typ von Kurzschlussbegrenzern, basierend auf Leistungselektronik, meist bestehend aus konventionellen Drosseln, Leistungselektronikbauteilen und Steuergeräten. Sie bieten verschiedene Topologien, schnelle Reaktionszeit, hohe Betriebshaltbarkeit und einfache Steuerung. Durch die Steuerung des Zustands der Leistungselektronikbauteile wird die äquivalente Impedanz des SSCLs geändert, um den Kurzschlussstrom zu begrenzen. Als neuartiges FACTS-Gerät erlangen SSCLs zunehmend an Aufmerksamkeit. Allerdings müssen die Leistungselektronikbauteile während eines Fehlers den gesamten Kurzschlussstrom tragen, was hohe Leistung und Kapazität der Bauteile erfordert. Die Koordination mehrerer SSCLs oder mit anderen FACTS-Steuerungssystemen bleibt eine wichtige Herausforderung.

2.5 Wirtschaftliche Strombegrenzer

Diese bieten reifetechnologische Lösungen, hohe Zuverlässigkeit, geringe Kosten und automatisches Umschalten ohne externe Steuerung. Sie werden hauptsächlich in Bogenstromübertragungstyp und Reihenresonanztyp unterteilt. Der Bogenstromübertragungstyp besteht aus einem Vakuumschalter, der parallel zu einem strömungsbeschränkenden Widerstand geschaltet ist. Im normalen Betrieb fließt der Laststrom durch den Schalter. Bei einem Kurzschluss öffnet sich der Schalter, so dass der Strom auf den Widerstand übertragen wird, um den Kurzschlussstrom zu begrenzen.

Probleme hierbei sind: der Übertragungsstrom wird durch die Vakuum-Bogenspannung und Streuinduktivitäten beeinflusst; die Übertragungszeit hängt von der Schaltgeschwindigkeit ab; und die Schwierigkeit, den Strom bei niedrigen Bogenspannungen zu übertragen, was zusätzliche Geräte zur Steigerung der Bogenspannung und zum Erzwingen des Stromnullpunkts erfordert. Reihenresonanz-FCLs verwenden gesättigte Drosseln oder Blitzableiter als Schalter. Unter normalen Bedingungen sind Kondensator und Drossel in Reihenresonanz mit geringer Impedanz. Bei einem Fehler sättigt der hohe Strom die Drossel oder aktiviert den Blitzableiter, was die Resonanz außer Kraft setzt und die Drossel in die Leitung einfügt, um den Kurzschlussstrom zu begrenzen. Elektromagnetische Abstoßungsschalter können auch den Kondensator schnell umgehen.

2.6 Aktueller Stand der FCL-Ingenieur-Anwendungen

Um praktischen Wert zu haben, müssen FCLs nicht nur beim Fehler schnell Impedanz einfügen, sondern auch automatische Rücksetzung, mehrfache hintereinander ausgeführte Operationen, geringe Harmonische-Erzeugung und akzeptable Investitions- und Betriebskosten aufweisen. Derzeit sind trotz verschiedener experimenteller Prototypen weltweit, die tatsächlich im Netz angewendet werden, aufgrund technischer Herausforderungen und Kosteneffektivität die Anwendungen noch selten und hauptsächlich auf Niederspannung und kleine Kapazitäten beschränkt.

Der Bereich hat früher im Ausland begonnen, mit bemerkenswertem Fortschritt in der Vermarktung von Festkörper- und supraleitenden FCLs. Im Jahr 1993 wurde ein 6,6 MW Festkörper-Ausschalter mit antiparallel geschalteten GTOs auf einem 4,6 kV Speiser im Army Power Center in New Jersey, USA, installiert, der in der Lage war, Fehler innerhalb von 300 μs zu beseitigen. Im Jahr 1995 wurde ein 13,8 kV/675 A Festkörper-FCL von EPRI und Westinghouse in einer PSE&G-Umspannanlage in Betrieb genommen. Für supraleitende FCLs wurde 1998 ein hybrider AC/DC-FCL von ACEC-Transport und GEC-Alsthom entwickelt und vermarktet. Im Jahr 1999 wurde ein 15 kV/1200 A SFCL, entwickelt von General Atomics und anderen, in einer Southern California Edison (SCE)-Umspannanlage installiert.

Die Forschung zu FCLs in China begann später, aber entwickelte sich schnell. Im Jahr 2007 wurde Chinas 35 kV supraleitender gesättigter Kern-FCL, entwickelt von Tianjin Electromechanical Holdings und Beijing YunDian YingNa Superconductor Cable Co., Ltd., in der Puji-Umspannanlage in Yunnan ans Netz angeschlossen – damals der weltweit höchste Spannung und größte Kapazität supraleitender Begrenzer im Versuchsbetrieb. Für Reihenresonanz-FCLs wurde Chinas erstes 500 kV-Gerät, entwickelt von China Electric Power Research Institute, Zhongdian Puri und East China Grid, Ende 2009 in der 500 kV Bingyao Station in Betrieb genommen, wodurch der Kurzschlussstrom auf unter 47 kA reduziert wurde.

Weltweit sind FCL-Anwendungen immer noch auf einzelne Projekte beschränkt, erhalten jedoch zunehmend Aufmerksamkeit. Ein erhebliches Potenzial besteht in der Forschung zur Erhöhung der Kapazität, Spannungsfestigkeit, Materialverbesserungen, Wärmeabfuhr, Kostensenkung und Topologieoptimierung.

3 Auswirkungen der FCL-Integration auf die Sicherheit und Stabilität des Stromnetzes

Die schnelle Einfügung der Impedanz von FCLs bei Fehlern, die den Strom effektiv begrenzt, ändert jedoch die Netzparameter, was die transiente Stabilität, Spannungsstabilität, Einstellungen der Relaisprotektion und Wiederanschluss beeinflusst. Eine schlechte Steuerung kann zu negativen Auswirkungen führen. Koordinierte Steuerung und optimale Konfiguration sind entscheidend, um bei mehreren FCLs optimale Leistung zu erzielen.

3.1 Auswirkungen auf die Einstellungen der Relaisprotektion und des Wiederanschlusses

Für gesättigte Kern-SFCLs bedeutet die lange Wiederherstellungszeit, dass nach dem Fehler eine erhebliche Impedanz besteht, was möglicherweise eine Neujustierung des automatischen Wiederanschlusses und der Relaisprotektion erfordert. In der Literatur wird vorgeschlagen, Quench-Typ SFCLs an Generator- und Haupttransformatorzweigen zu installieren; obwohl eine Neustellung der Protektion erforderlich ist, kann die während der Wiederherstellung anhaltende hohe Impedanz als Bremswiderstand fungieren, was die transiente Stabilität verbessert. Es wurden verschiedene Methoden zur Einstellung der Fernschutzanlagen berücksichtigend SFCLs vorgeschlagen. Festkörper-FCLs können Thyristor-Trigger-Signale, Umgehungs-Kontakte, FCL-Schaltpositionen und GAP-Schaltkreise verwenden, um die Einstellungen der Nullfolgestrom-Protektion umzuschalten, um Sensibilitätsprobleme nach der FCL-Einfügung zu lösen.

3.2 Auswirkungen auf die transiente Leistungswinkelstabilität

Obwohl FCLs normalerweise mit geringer Impedanz betrieben werden und bei Fehlern in hohe Impedanz wechseln, führen ihre spezifische Funktionsweise und Struktur zu unterschiedlichen Auswirkungen auf die transiente Leistungswinkelstabilität. Festkörper- und supraleitende FCLs, die bei Fehlern hohe Impedanz einfügen, können die elektromagnetische Leistungsausgabe des Generators steigern und die transiente Stabilität verbessern.

Widerstandstyp FCLs verbessern die Stabilität stärker als induktive Typen, indem sie einen Dämpfungswiderstand bereitstellen, der mehr Generatorleistung verbraucht. Allerdings können unpassende Widerstandswerte zu einem Rückfluss der Leistung zum Generator führen, was Mangel an Leistung verschlimmert. Analysen zeigen, dass für Fehler, die weit entfernt vom Generator liegen, induktive SFCLs nützlicher werden, da die Gesamttransferreaktanz abnimmt. Widerstandstyp SFCLs zeigen ähnliche Eigenschaften jenseits eines bestimmten Widerstandswerts.

Die Auswirkungen hängen von der Fehlerposition und -art ab; FCLs beeinflussen die Leistungswinkelstabilität nur, wenn Fehler auf ihren installierten Leitungen auftreten. Für asymmetrische Fehler am Anfang der Leitung bringt die FCL-Induktivität Vorteile, die mit dem Induktivitätswert zunehmen. Am Ende der Leitung, wenn der Fehler schnell beseitigt wird, kann die FCL-Induktivität die Stabilität beeinträchtigen, aber die negative Auswirkung nimmt mit höherer Induktivität für Phasen-zu-Phasen- und Zwei-Phasen-zu-Erden-Fehler ab. Für Einphasen- oder Phasen-zu-Phasen-Fehler in der Nähe des Leitungsendes kann eine leichte Verlängerung der Fehlerbeseitigungszeit eine kleine FCL-Induktivität vorteilhaft machen, was die Schwingkurvenamplitude erheblich verringert im Vergleich zu schneller Beseitigung.

3.3 Auswirkungen auf die transiente Spannungsstabilität

Kurzschlussfehler verursachen Spannungseinbrüche, die den Betrieb von Geräten beeinträchtigen und wirtschaftliche Verluste verursachen. Eine Analyse mit PSCAD zeigt, dass eine größere FCL-Induktivität die Unterdrückung von Spannungseinbrüchen innerhalb eines bestimmten Bereichs verbessert. Die inhärente Fähigkeit von FCLs, die Fehlerspannung zu verbessern, variiert je nach Netzstruktur. Bei radialen Speisern kann eine FCL-Reaktanz >0,5 pu die Spannung während eines Fehlers über 0,8 pu halten. Lokale Erzeugung oder Blindleistung in der Nähe des Fehlerbusses reduziert die Abhängigkeit von FCLs.

3.4 Koordination mit traditionellen Begrenzungsmaßnahmen

Die Koordination von FCLs mit traditionellen Maßnahmen (z. B. Drosseln, Hochimpedanz-Transformatoren) ist entscheidend für die praktische Anwendung. Ein automatisches Optimierungsverfahren, das 0-1-Variablen für die Maßnahmenbereitstellung und Ganzzahlvariablen für die Kapazität verwendet, bildet ein gemischt-ganzzahliges Programmierungsproblem, das durch Branch-and-Bound-Methoden lösbar ist, um die koordinierte Konfiguration zu leiten.

3.5 Optimierung der Konfiguration

Bei mehreren FCLs ist die Optimierung von Position, Anzahl und Parametern für kosteneffiziente Leistung ein Forschungsschwerpunkt. Für kleine Netze reichen Aufzählungsverfahren oder Methoden basierend auf der Änderungsrate von Leistung/Verlust. Für große Netze mit mehreren Knoten, die die Kurzschlussgrenzen überschreiten, wird die Aufzählung rechnerisch intensiv und unzureichend für mehrzielige Probleme (Impedanz, Anzahl, Position).

Gewichtete mehrzielige Optimierung mit genetischen oder Partikelschwarmalgorithmen ist üblich, aber die Ergebnisse hängen stark von der Gewichtung ab. Empfindlichkeitsbasierte Methoden, die die Veränderungen des Kurzschlussstroms relativ zur Zweigimpedanz berechnen, vermeiden die Gewichtungsabhängigkeit und helfen, die optimale FCL-Position, Anzahl und Impedanz zu bestimmen. Da das primäre Ziel die Strombegrenzung ist, kann die Optimierung auf die Effektivität der Begrenzung fokussiert werden, um sicherzustellen, dass die ausgewählten FCL-Positionen alle Knoten mit unzureichender Kurzschlussreserve beeinflussen. Kosten und Betriebsverluste sind auch entscheidende Faktoren in der realen Welt-Optimierung.

4 Entwicklungs- und Anwendungstrends von FCLs

4.1 Forschungstrends in FCL-Technologie

Um Vorteile zu nutzen und Schwächen zu mildern, entstehen neue Forschungsrichtungen. Die Kombination von supraleitenden FCLs mit Energiespeichern ist ein heißes Thema – Energieabsorption während des Fehlers und Bereitstellung zur Verbesserung der Stromqualität während des normalen Betriebs, was doppelte Vorteile bietet. Der Schlüssel liegt im Design des Leistungsumformersystems.

Um hohe Kapazitätsanforderungen, Kosten und harmonische Oszillationen in Festkörperbegrenzern anzugehen, wurden verbesserte Topologien wie transformergekoppelte dreiphasige Brücken-SSCLs mit Umgehungsinduktoren vorgeschlagen. Konventionelle FCLs fehlen an dynamischer Anpassbarkeit und statischer Kompensation.

Ein multifunktionales FCL mit dynamischer Reihenkompensation wurde vorgeschlagen: Im normalen Betrieb wird eine Kondensatorbank für schrittweise Leitungskompensation geschaltet; bei Fehlern steuern GTOs oder IGCTs die Begrenzungsgrad über eine Reiheninduktivität, was eine Mehrzwecknutzung ermöglicht. Die Wahl der Reihenkompensation muss sorgfältig erfolgen, um subsynchrone Schwingungen zu vermeiden.

4.2 Anwendungstrends von FCLs

FCLs begrenzen nicht nur Kurzschlussströme, sondern können unter geeigneten Bedingungen auch die Leistungswinkel- und Spannungsstabilität verbessern, was ihren Anwendungsbereich erweitert. Aufstrebende Trends umfassen die Verbesserung der DC-Empfangsende-Übertragungskapazität, die Reduzierung des Risikos von Kommutationsfehlern, die Verbesserung der Stromqualität und die Unterstützung der großen Integration erneuerbarer Energien.

In Mehrterminal-DC-Systemen können FCLs den Strom begrenzen, ohne den normalen Betrieb zu beeinträchtigen. Für DC-Empfangsende-Netze können FCLs, die an Fehlerfortpflanzungspfaden installiert sind, Regionen isolieren, Fehlerfortpflanzung blockieren, die Dauer von Kommutationsfehlern verkürzen, die DC-Leistungserholung beschleunigen und Machtungleichgewichte und Stromflussverschiebungen bei gleichzeitigen Mehrfachspeisungen von DC-Fehlern mildern, was die gesamte transiente Stabilität verbessert. Für große asynchrone Motoren ermöglicht die Integration von SFCLs im Statorkreis sanfte Startvorgänge und unterdrückt den Beitrag des Fehlerstroms, reduziert Spannungseinbrüche und verbessert die transiente Spannungsstabilität.

Für die große Integration von Windenergie können FCLs an Anschlusspunkten von Windparks die Fehlerride-through-Fähigkeit verbessern und das Abschaltungsrisiko reduzieren. Widerstandstyp FCLs benötigen weniger Impedanz als induktive Typen für Stabilität bei gleicher Fehlervorhaltdauer, aber induktive Typen bieten bessere Verbesserungen in der Nähe der kritischen Stabilität.

Mit der Reifung der FCL-Technologie werden diese schnell reagierenden, multifunktionalen Geräte – die Fehler begrenzen, Stabilität verbessern und Fehler isolieren – eine breitere Anwendung finden.

5 Schlussfolgerung

FCLs begrenzen effektiv Kurzschlussströme, können jedoch die Leistungswinkel- und Spannungsstabilität, die Einstellungen der Relaisprotektion und des Wiederanschlusses beeinflussen. Eine optimierte Konfiguration und koordinierte Steuerung mehrerer FCLs oder in Verbindung mit FACTS-Geräten verspricht erhebliche Vorteile. Zukünftige FCLs werden über die Strombegrenzung hinausgehen, um die DC-Übertragung zu verbessern, Kommutationsfehler zu reduzieren, die Stromqualität zu verbessern und die Integration erneuerbarer Energien zu unterstützen.

Allerdings verzögern technische und wirtschaftliche Hürden die großflächige Anwendung von Hochspannungs-, Hochkapazitäts-FCLs. Festkörperbegrenzer, die aufgrund der Gerätekapazität und Spannungseinschränkungen derzeit auf Verteilernetze beschränkt sind, könnten durch Fortschritte in hochleistungsfähigen selbstkommutierenden Bauteilen diese Engpässe überwinden und die Kosten senken.

Supraleitende FCLs bieten schnelle Reaktionszeit und Selbstauslösung, stehen jedoch vor hohen Kühlkosten, Wärmeabführungsproblemen und langen Quench-Wiederherstellungszeiten. Angesichts der kurzfristigen Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit sind wirtschaftliche FCLs, die auf konventionellen Geräten basieren, die bevorzugte Lösung. Festkörperbegrenzer, mit geringeren technischen Hürden und Reife, stellen die zukünftige Hauptrichtung dar.